このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 文化・芸術・スポーツ・生涯学習 > 文化・芸術 > 世田谷区の文化財 > 区内にある文化財の紹介 > 喜多見中通遺跡出土馬具(ばぐ)

ここから本文です。

最終更新日 2022年5月23日

ページID 3447

喜多見中通遺跡出土馬具(ばぐ)

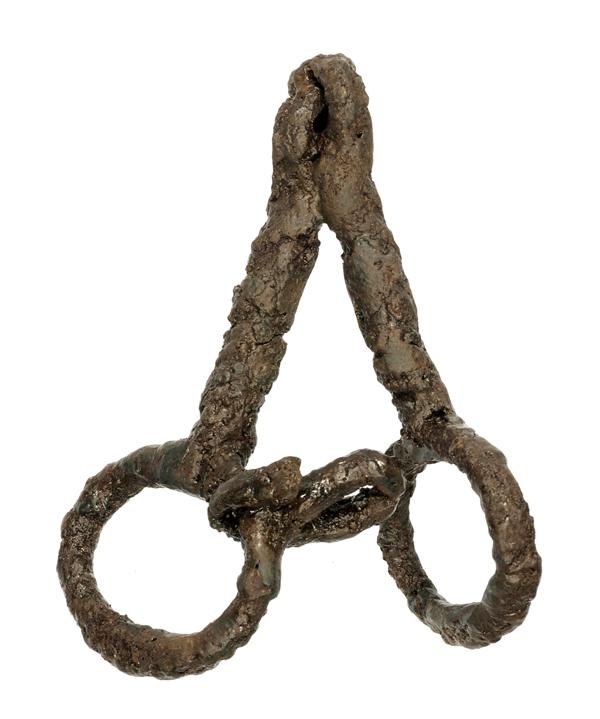

轡(くつわ)

轡(くつわ)実測図

区指定有形文化財(考古資料)

平成21年11月16日指定

〈所在〉東京都世田谷区宇奈根1丁目8番21号

宇奈根考古資料室(通常 非公開)

〈時代〉古墳時代中期中葉(約1,550年前)

〈寸法〉長さ14.3センチメートル、幅3.4センチメートル

重量300グラム

この轡(くつわ)は喜多見7丁目に広がる喜多見中通遺跡の21号住居跡から出土した馬具(ばぐ)の一部で、古墳からの出土例を含めても、関東地方最古(5世紀中頃)とされています。本例は轡の本体である銜(はみ)に立聞(たちぎき)と遊環(あそびかん)が連結されています。

さて、轡(くつわ)は乗馬の際に馬の口にかませて使われるもので、鉄で作られています。現在は錆びついて曲がってしまっていますが、本来は可動式で、復元すると長さが20.5センチメートルになります。連結環は太さ0.6~0.7センチメートル、銜先(はみさき)環は直径4.5×3.9センチメートルとやや大ぶりで銜先環と一体になった軸部は針金状の細い鉄をねじって作られています。

この形式の轡は朝鮮半島南部の伽耶(かや)地域に出現し、古墳時代中期の5世紀初めころには畿内(きない)をはじめとする西日本に現れて、5世紀中頃には東日本まで広がり、5世紀末には消滅すると考えられています。全国で20例ほどが確認されていますが、そのほとんどは小規模な古墳から出土していることが注目されます。

多摩川流域における古墳時代中期を特徴づける資料として、また同時代の朝鮮半島との交流を示す点で重要です。

お問い合わせ先

教育政策・生涯学習部 生涯学習課 文化財係

電話番号:03-3429-4264

ファクシミリ:03-3429-4267