このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 予防接種 > 子どもの予防接種 > 子宮頸がん(HPV)の予防接種

ここから本文です。

最終更新日 2026年1月7日

ページID 3087

子宮頸がん(HPV)の予防接種

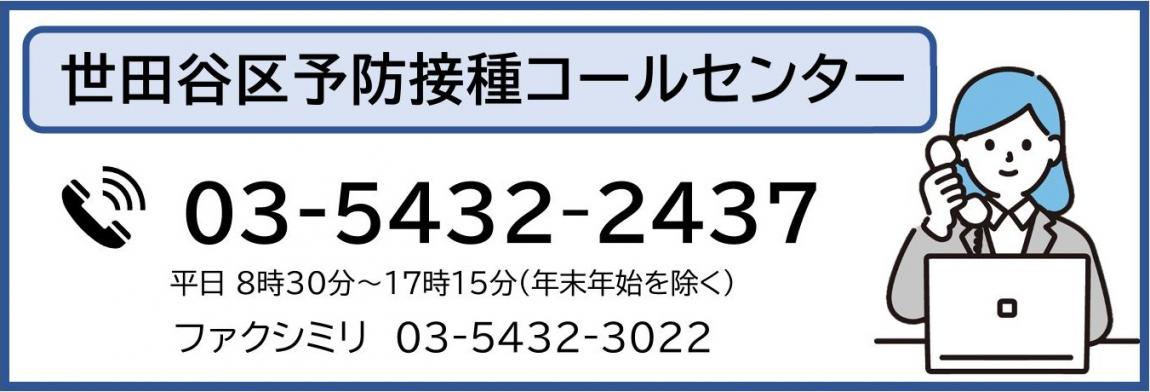

定期接種やキャッチアップ接種の対象者で、予診票の発行が必要な方はオンライン手続きのページまたは世田谷区予防接種コールセンター(電話:03-5432-2437)からご申請ください。

接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき受けていただくものです。接種を望まない方に強制することはありません。また、接種対象者やその保護者の同意なく、接種が行われることはありません。

予防接種を受ける際は、有効性と副反応のリスクを十分に理解した上で、受けるかどうかご判断ください。

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(PDF:5,904KB)

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(PDF:7,221KB)

令和7年7月24日付で送付した接種の勧奨通知について

平成21年度生まれ(2009年4月2日~2010年4月1日生まれ)の女子で、3回接種が完了していない方に勧奨通知を送付しました(注)。

(注)他自治体での接種や自費による接種は把握していないため、接種前に母子健康手帳(母子手帳)等で過去の接種歴を確認してください。また、最近接種した場合については区に情報が届くのに時間がかかるため、接種が完了している場合でも勧奨通知が送付されることがございます。なお、9価ワクチンを15歳未満で1回目接種し、少なくとも5か月以上の間隔をおいて2回目を接種した方は2回接種で完了となります。

ヒトパピローマウイルス(HPV)とは

ヒトパピローマウイルス(以下「HPV」といいます。)は、皮膚や粘膜に感染するウイルスで、主に性行為により感染し、子宮頸がんや性感染症の原因になります。

また、子宮頸がん以外に、中咽頭がん、肛門がん、腟がん、外陰がん、陰茎がんなどにも関わっていると考えられています。

対象者(令和7年度)

小学6年生から高校1年相当年齢(平成21(2009)年4月2日から平成26(2014)年4月1日生まれ)の女子

接種方法

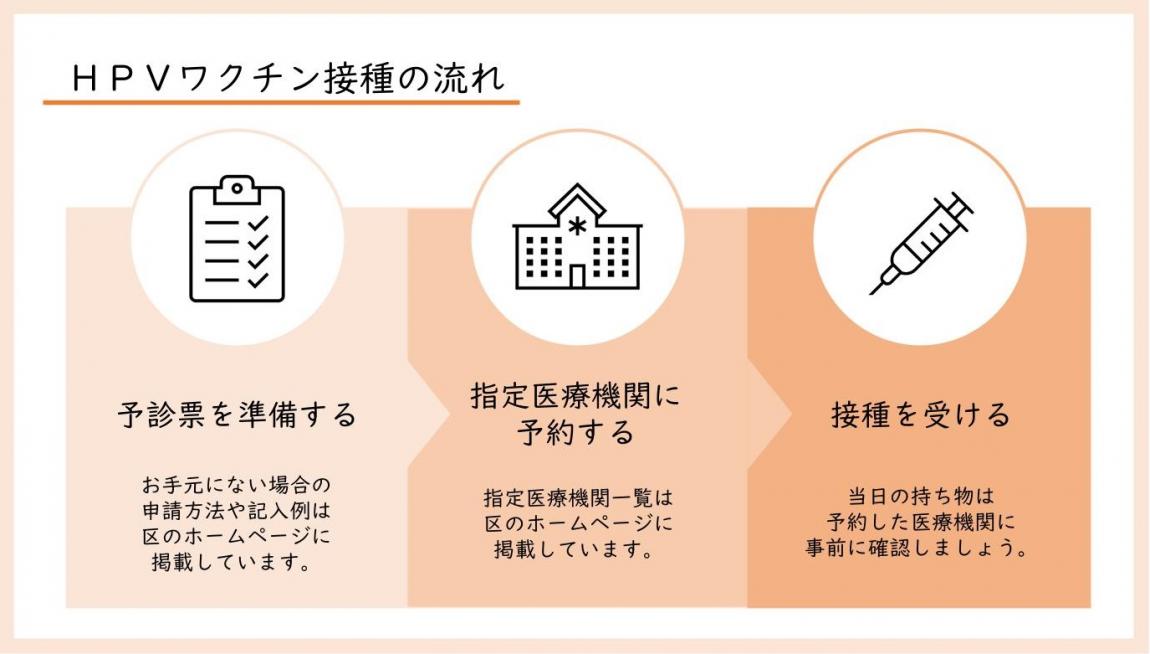

接種予診票をご用意いただき、世田谷区の指定医療機関に連絡し、接種日、ワクチンの在庫状況、当日の持ち物等をご確認のうえ、ご予約してください。

費用

無料

接種場所

- 指定医療機関一覧は随時更新していますので、最新のものをご確認ください。

- 予防接種を受ける際は、事前に指定医療機関へご確認ください(接種日、ワクチンの在庫状況、予約の要不要、当日の持ち物、キャンセル料金の有無など)。

なお、世田谷区以外の都内22区・狛江市・調布市・三鷹市の指定医療機関にて接種することもできます。希望される場合は、当該医療機関の所在地の保健所か医療機関へ直接お問い合わせください。

予診票の発行

令和7年度に中学1年生になる対象者(平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ)に対して、予診票を令和7年3月25日に個別送付しました。

転入等の理由でお手元に予診票がない方は、以下のいずれかの方法で申請してください。

- シルガード®9と記載のない予診票でもシルガード®9(9価HPVワクチン)を接種できます。

- 接種対象者であれば有効期限切れの過年度の接種予診票であってもそのままご利用いただけます。

オンライン申請

オンライン手続きのページからご申請ください。

電話申請

世田谷区予防接種コールセンター(電話:03-5432-2437)へお電話ください。

注意

- 必ず接種歴をご確認のうえご申請ください。

- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁しております。 余裕をもって申請いただくようお願いいたします。

- 年末年始やゴールデンウィーク期間中は、郵便の混雑、また開庁日の都合により、書類の発送や到着が通常より遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

予診票の記入例

令和4年4月1日から予防接種を受ける方が満16歳以上の場合には保護者の同意が不要になったことを受け、予診票を変更しました。

必要に応じて新予診票記入例(PDF:891KB)をご活用ください。

なお、旧様式も引き続きお使いいただけます。予防接種を受ける方が満16歳以上の場合には、旧予診票記入例(PDF:972KB)を参考にご対応をお願いします。

子宮頸がん(HPV)ワクチン

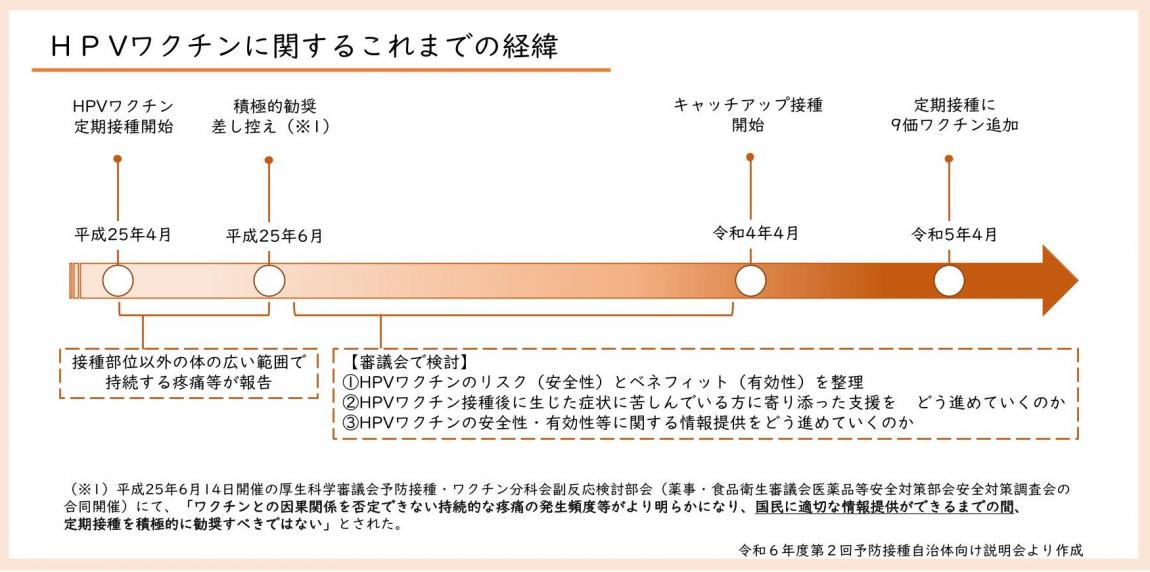

これまでの経緯

HPVワクチンの予防接種は、平成25年4月に定期予防接種となりましたが、ワクチン接種後にワクチンと無関係と言い切れない持続的な痛みなどの副反応が多く見られたことから、厚生労働省通知により同年6月から積極的な接種の勧奨を差し控えていました。

(補足)「積極的な勧奨」の差し控えとは、「接種対象者やその保護者に対して、標準的な接種期間の前に、接種を促すハガキや予診票等を各家庭に送ること等により、接種をお勧めする取り組み」を実施しないことを言います。

令和3年11月に厚生労働省が開催した専門家会議で、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないこと、接種することの有効性が副反応リスクを明らかに上回ることが確認され、同年11月26日付通知をもって、勧奨を再開することが決定されました。

使用するワクチン

定期接種で使用するHPVワクチンは下表の通りです。0.5ミリリットルずつ、筋肉内に同一種類のワクチンを2回または3回注射します。

| 商品名 | 名称 | 添付文書 |

|---|---|---|

| サーバリックス® | 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | サーバリックス(2価ワクチン)の添付文書(PDF:1,130KB) |

| ガーダシル® | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | ガーダシル(4価ワクチン)の添付文書(PDF:1,224KB) |

| シルガード®9 | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | シルガード(9価ワクチン)の添付文書(PDF:1,213KB) |

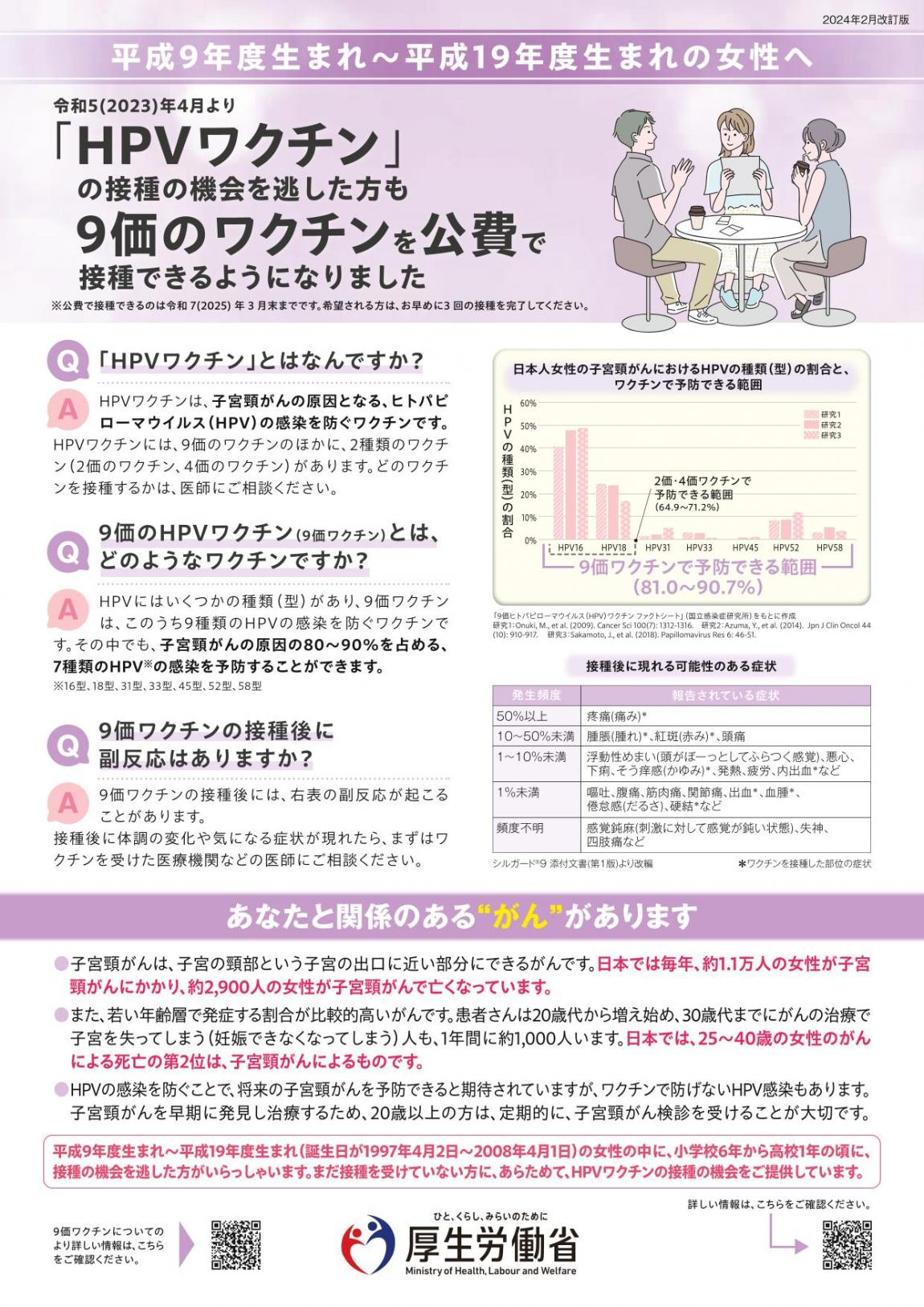

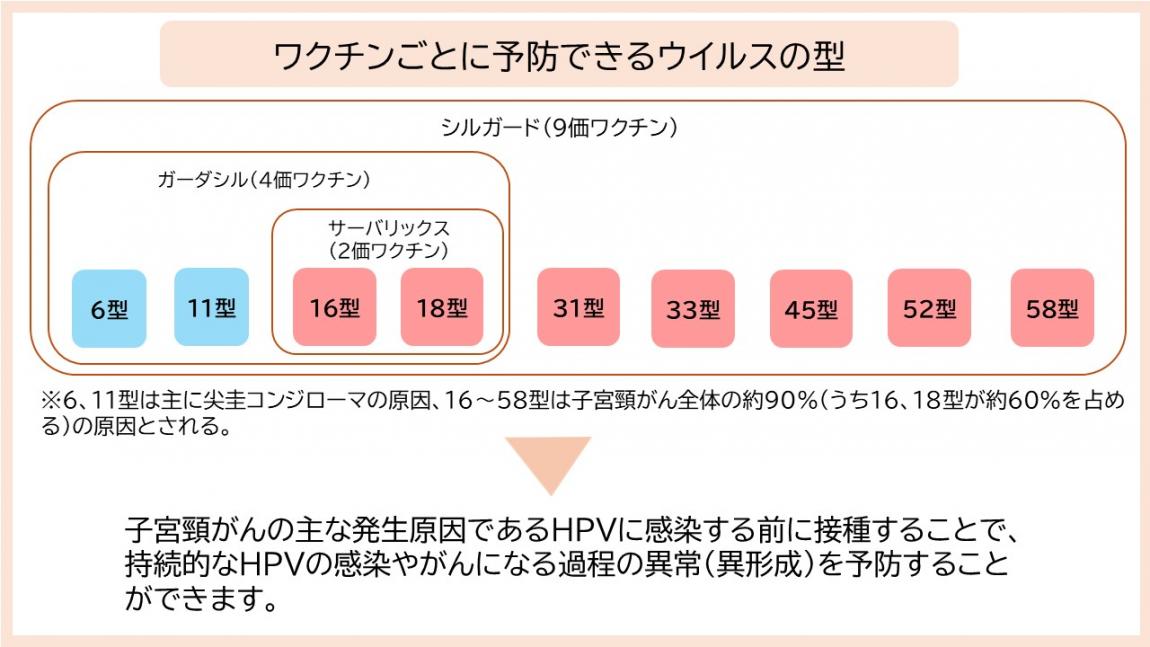

シルガード®9について

令和5年4月1日からシルガード®9が新たに追加されました。

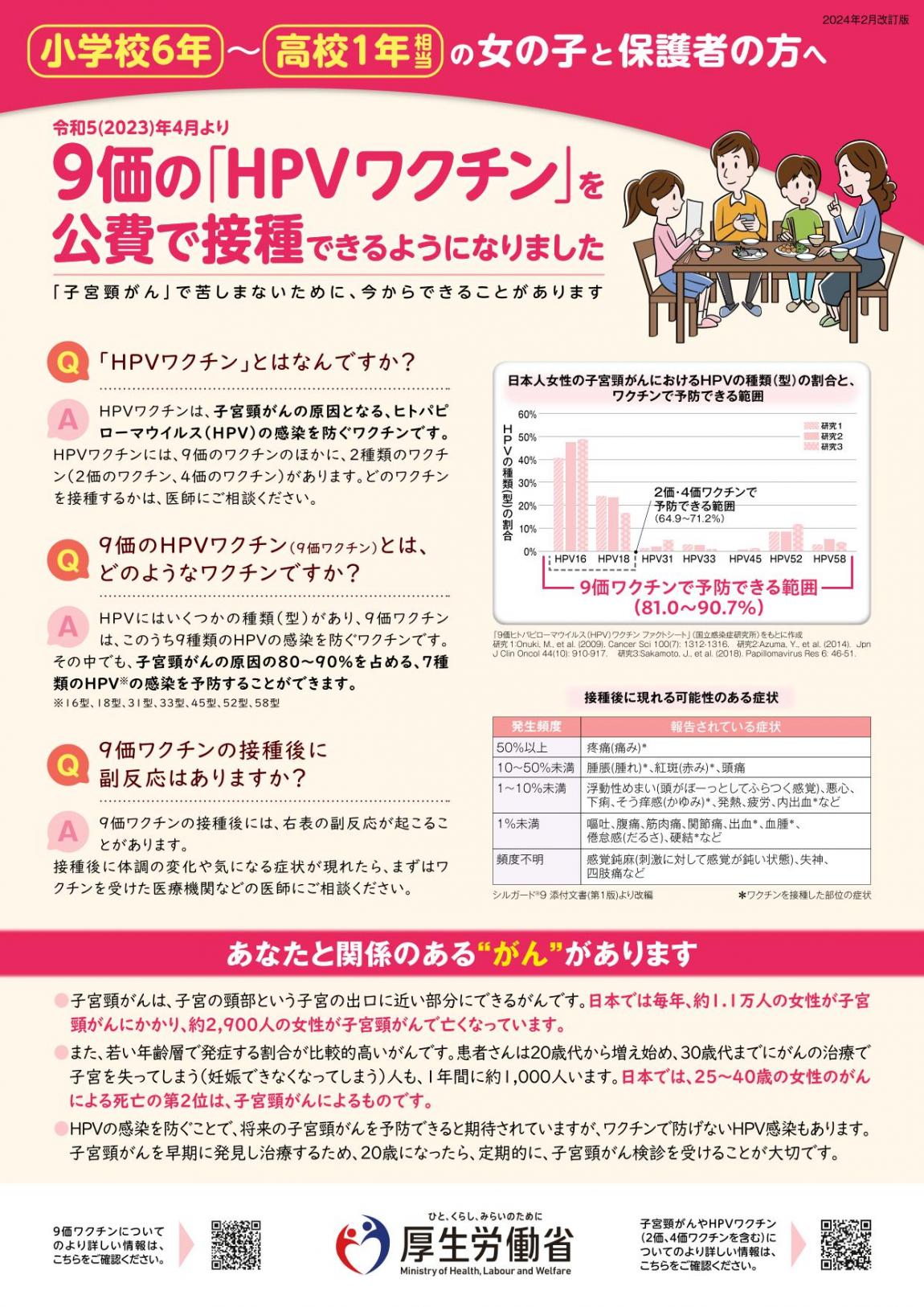

- 有効性

HPV感染症を予防するシルガード®9(9価)は、子宮頸がんの発生に関連するHPVのうち、サーバリックス®(2価)やガーダシル®(4価)よりも多くの9種類の遺伝子型を標的としており、子宮頸がん及びその前がん病変の罹患率の減少、子宮頸がんの死亡率の減少が期待されます。 - 交互接種

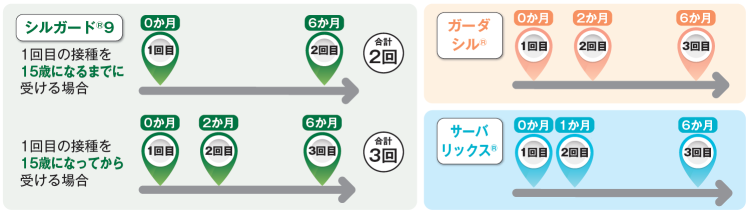

HPVワクチン接種は、同じ種類のワクチンで接種を完了することが原則となりますが、医師とよく相談した上で、残りの回数の接種でシルガード®9(9価)を選択することが可能です。 - 接種回数

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、合計2回での接種完了が可能です。1回目から2回目までの接種間隔は標準で6か月、最低で5か月以上とし、5か月未満で2回目を接種した場合は合計3回の接種が必要となります。 - 予診票

現在お持ちの予診票でシルガード®9(9価)を接種できます。お手元にない場合は、予診票の申請をお願いします。

子宮頸がんとHPVワクチンの有効性

HPVワクチンについて

HPVワクチンに関しての詳細は、厚生労働省「HPVワクチンに関するQ&A」をご確認ください。

また、区ではHPVワクチンに関する動画を配信しています。ぜひご覧ください。

【あなたの未来のために】子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)接種について考えてみませんか?

子宮頸がん検診について

HPVワクチンは全ての高リスク型HPV感染を予防できません。そのため、HPVワクチンの接種に加え、子宮頸がん検診を受診することが大切です。若い女性に発症するがんだからこそ、20歳からの子宮頸がん検診を定期的に受けましょう。詳しくは子宮がん検診のページをご覧ください。

定期接種の基本情報

ワクチンの接種間隔

- 通常、予防接種は一定の間隔をあけて受けるものです。最近1か月以内に何らかの予防接種を受けた方は、いつ、どのようなワクチンを接種したか、接種医に伝えてください。

標準的な接種間隔

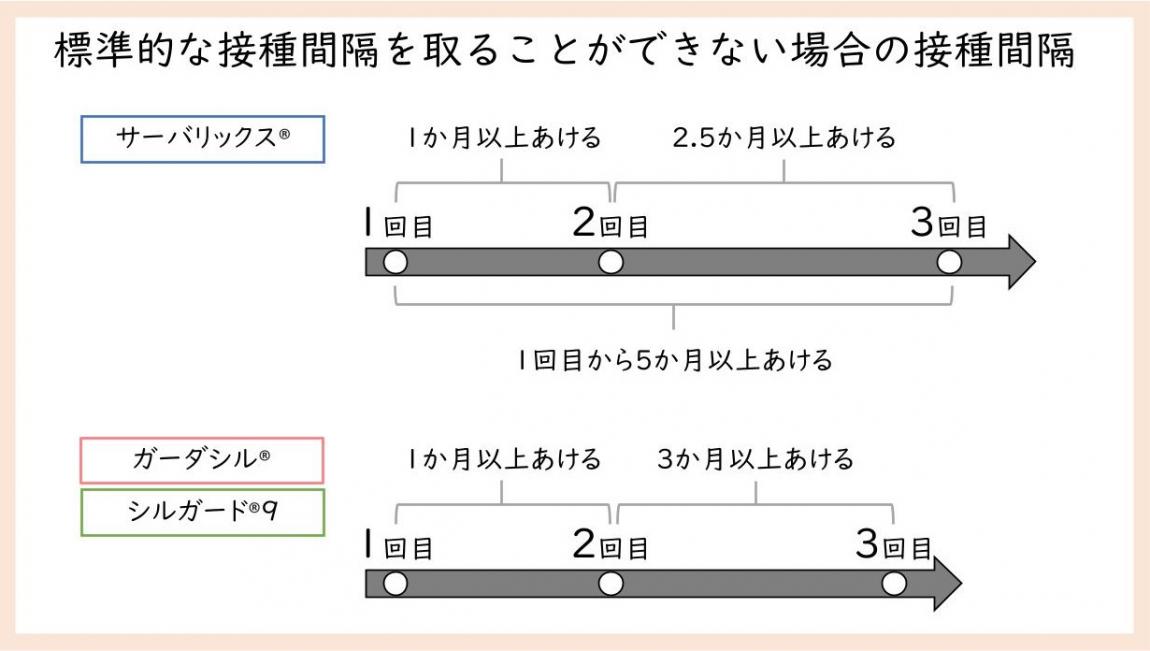

標準的な接種間隔を取ることができない場合の接種間隔(特に高校1年生相当年齢の方はご確認ください)

HPVワクチンには、標準的な接種間隔を取ることができない場合の接種間隔があります。

ガーダシル®やシルガード®9の場合、最短4か月で接種を完了することができますが、11月末に1回目を接種すると、2回目が医療機関が休診である年末となってしまい、2回目が年明け、3回目は必然的に4月になってしまいます。そのため、遅くとも11月中旬までには1回目を接種しましょう。

なお、高校1年生相当年齢の定期接種対象期間である令和8年(2026年)3月末までであれば、合計3回の接種を完了したかを問わず、それまでに受けた接種(1回目、2回目)は、公費による接種となります。

令和8年(2026年)4月以降の接種は公費の対象とはなりませんので、実際の接種スケジュールは接種医と相談してください。

| ワクチンの種類 | 標準的な接種間隔 | 標準的な接種間隔を取ることができない場合の接種間隔 |

|---|---|---|

| サーバリックス® | 1か月の間隔をあけて2回目の接種を、1回目から6か月の間隔をあけて3回目の接種を受けます。 | 2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2.5か月以上あけます。 |

| ガーダシル® | 2か月の間隔をあけて2回目の接種を、1回目から6か月の間隔をあけて3回目の接種を受けます。 | 2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。 |

| シルガード®9 |

2か月の間隔をあけて2回目の接種を、1回目から6か月の間隔をあけて3回目の接種を受けます。 15歳になるまでに1回目の接種を受ける場合、1回目の接種から6か月以上の間隔をあけて2回目の接種を受けます(合計2回接種)。 |

2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。 |

接種にあたっての注意

接種を受けることができない場合

次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種が受けられません。

- 明らかな発熱がある(通常37.5度以上)

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかである

- 接種しようとする予防接種の接種液の成分により、アナフィラキシーを起こしたことがある

- 妊娠もしくは妊娠している可能性がある

- その他、医師が不適当な状態と判断した場合

副反応

主な副反応は、発熱や接種部位の赤み、腫れなどです。また、持続的な痛みや体調の変化が一部報告されていますが、通常、数日以内に自然に治ります。

接種後に体調の変化や気になる症状が現れたら、医師の診察を受けてください。

| 発生頻度 | サーバリックス®(2価HPVワクチン) | ガーダシル®(4価HPVワクチン) | シルガード®(9価HPVワクチン) |

|---|---|---|---|

| 50%以上 |

疼痛、発赤、腫脹、疲労感 |

疼痛 | 疼痛 |

| 10%~50%未満 | 痒、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛等 | 紅斑・腫脹 | 腫脹、紅斑、頭痛 |

| 1%~10%未満 | 蕁麻疹、めまい、発熱等 | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血等 |

| 1%未満 | 知覚異常、感染鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結・出血・不快感、倦怠感等 | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結等 |

| 頻度不明 | 四肢痛、湿疹、リンパ節症等 |

失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労等 |

感覚鈍麻、失神、四肢痛等 |

| 病気の名前 | 主な症状 | 報告頻度 |

|---|---|---|

| アナフィラキシー | 呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー | 約96万接種に1回 |

| ギラン・バレー症候群 | 両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気 | 約430万接種に1回 |

| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) | 頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気 | 約430万接種に1回 |

|

総合性局所疼痛症候群 (CRPS) |

外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気 | 約860万接種に1回 |

厚生労働省が把握した2013年3月までの報告のうちワクチンとの関係が否定できないとされた報告頻度

接種前の注意

- 当日は予診票と母子健康手帳を必ず持参してください。

- 13歳以上16歳未満の方は、保護者が予診票の保護者記入欄に署名し、被接種者が持参すれば保護者の同伴なしでも予防接種を受けることは可能ですが、接種後の失神について国などから特に注意喚起がされていますので、未成年者の予防接種の原則のとおり、保護者などの同伴をお勧めします。

- 次のいずれかに該当する方は、健康状態や体質等を担当の医師にしっかり伝え、よく相談した上で接種を受けてください。

- 血小板が減少している、出血した際に止まりにくいなどの症状のある方

- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある方

- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方、または発疹やじんましんなどアレルギーと思われる症状がみられたことがある方

- 過去にけいれんの既往のある方

- 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方

接種後の注意

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:1,274KB)

ワクチン接種後に注射による痛みや心因性の反応等による失神があらわれることがあります。失神による転倒を避けるため、次のことに注意してください。

- 接種後に移動する際は、保護者または医療従事者が付き添い転倒に気をつけましょう。

- 接種後はすぐに帰宅せず、15分~30分程度は医療機関内で安静にしていましょう。アナフィラキシー等の急な副反応はこの間に起こることがあります。

- ワクチン接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。また、接種部位の異常反応や体調の変化、さらに、高熱、ひきつけなどの異常な症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けてください。

健康被害救済制度

副反応による健康被害が生じた場合には救済制度が設けられています。詳細は「ワクチン接種に係る健康被害救済制度」のページをご覧ください。

相談窓口

ワクチン接種後に症状が生じた場合、接種医またはかかりつけ医にご相談ください。また、以下の3つの相談窓口にお問い合わせすることもできます。

- (東京都)HPVワクチン接種後の症状に関する相談窓口一覧(PDF:506KB)

- 厚生労働省相談窓口

- 世田谷区予防接種コールセンター

世田谷区予防接種コールセンターでは予防接種に関するお問い合わせにオペレーターがお答えします。

電話番号03-5432-2437(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

ファクシミリ03-5432-3022

注意

- Rakuten Linkなど、一部の無料通話アプリでは、通話が正常に接続できない場合があります。その場合は、標準電話アプリをご利用ください。

- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月27日~1月4日)を除きます。

- 予防接種の予約は受け付けていませんので、直接医療機関にお問い合わせください。

- 050の発信番号から折り返しの電話をする場合があります。

- 通訳会社との三者間通話機能により22言語の電話通訳に対応しています。

- 英語、中国語(北京語)、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語

お問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課 予防接種

電話番号:03-5432-2437

ファクシミリ:03-5432-3022