このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 子どもに関する条例・計画・会議体等 > 子どもの貧困対策の推進

ここから本文です。

最終更新日 2025年12月16日

ページID 2129

子どもの貧困対策の推進

子どもの貧困対策の推進にあたっては、親の妊娠・出産期や子どもの乳幼児期における早期の課題把握から、子どもの学校教育段階、さらに子どもが卒業、就職して、社会的自立が確立されるまで、切れ目のない支援を行うことが重要です。

また、子どもの貧困の背景には様々な社会的要因があることを踏まえ、子どもの貧困は家庭の自己責任ではなく社会全体で受け止めて取り組むべき課題であるとの認識の下、関係機関をはじめ地域が一体となって連携を強化し、子どもの貧困対策を推進する必要があります。

子どもの貧困対策計画

平成30年度に、子どもの生活実態調査(小学5年生および中学2年生のすべての子どもと保護者が対象)を実施し、「子ども計画(第2期)後期計画」に内包する形で子どもの貧困対策計画を初めて策定しました。令和7年3月に、これまでの取り組みや令和5年度の子どもの生活実態調査などをふまえ、「こどもの貧困の解消に向けた対策推進法」に基づき、新たな子どもの貧困対策計画を「子ども・若者総合計画(第3期)」の中に位置づけて策定しました。

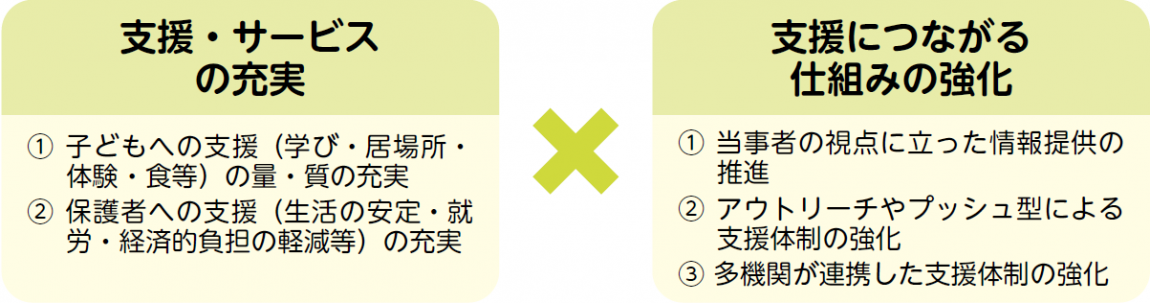

子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境に左右されることのないよう、貧困の連鎖を断ち切ると同時に、新たな貧困の連鎖を生まないよう、すべての子どもが健やかに育成される環境を整備していくとともに、ひとり親世帯のみならず、ふたり親世帯も含む生活困難を抱える子どもや保護者に対する支援を地域と連携しながら全庁的に推進していきます。

子どもの貧困対策計画概要版パンフレット(PDF:557KB)

(詳しくは、世田谷区子ども・若者総合計画(第3期)(令和7年度~令和16年度)の203ページから219ページをご覧ください。)

(1)教育の支援

- すべての子どもが多様な選択肢を持ち、夢や希望を持つことができるように、生活困難を抱える子ども(特に中学卒業後)の学力・進路保障に向けた支援の整備を行います。

- 教育と福祉の連携により、学校を地域に開かれ、地域につながっていくプラットフォームと位置づけ、生活困難を抱える子どもを早期に把握し、支援につなげる体制の強化を図ります。

(2)生活の安定に資するための支援

- 安心して過ごせる子ども・若者の居場所や多様な体験の機会の提供の充実を図ります。

- 親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立が確立されるまでを見据えた、子ども・若者や保護者の衣食住をはじめ生活の安定に向けた支援の充実を図ります。

子どもと家庭を支える学習・生活支援の拠点事業「まいぷれいす」

せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金、資格等取得支援、家賃支援、医療費支援)について

(3)保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援

- 生活困難を抱える保護者が所得を増やし、子育てと仕事を両立できる環境を整備します。

- 個々の状況に応じたきめ細かな就労支援の充実を図ります。

(4)経済的負担の軽減のための支援

- 子どもの健やかな育ちが、家庭の経済状況に左右されることがないよう、ひとり親家庭のみならずふたり親家庭を含め、子どもに関する経済的負担の軽減を図る施策の充実、周知の強化を行います。

(5)支援につながる仕組みづくり

- 生活困難を抱える子どもや保護者が、社会的に孤立せず、必要な情報を得て、適切な支援につながるための情報提供や支援体制を強化します。

- 生活困難を抱える子どもや保護者を確実に必要な支援につなぐことができる人材の育成・体制の充実、官民を超えた連携の強化を図ります。

子どもと家族の生活応援ガイドブック(子どもや保護者、支援者用)

世田谷区子どもの生活実態調査

世田谷区の子どもの生活実態を把握するために、平成30年度と令和5年度に子どもの生活実態調査を行いました。

平成30年度の調査では、小学5年生と中学2年生の子どもと保護者を対象にアンケート調査及び支援者に対するヒアリング調査を実施しており、令和5年度の調査では、高校2年生世代の子どもと保護者を対象にアンケート調査を実施しました。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課

電話番号:03-5432-2406

ファクシミリ:03-5432-3081