このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクルに向けた取り組み > 生ごみ堆肥づくり > 減らそう!生ごみ[第11回]

ここから本文です。

最終更新日 2025年9月24日

ページID 27388

減らそう!生ごみ[第11回]

生ごみ堆肥の使い方実践編:(2)生ごみ堆肥を使った自家製ぼかし肥の作り方

第10回で紹介した「土の手入れ」に使われた「ぼかし肥」の作り方を紹介します。

肥料とは、植物の生長に直接かかわる物質のことを指します。

肥料は分子レベルまで分解され、水に溶けてはじめて吸収されるので、植物が肥料を栄養として利用するには、しっかり分解されている必要があります。

化学肥料は、すでに分子の段階の物質でできているので、すぐに植物に吸収され効果が表れますが、有機質が含まれていないので土の改良は望めません。対して有機質肥料は、化学肥料に比べ効き目はゆっくりですが、有機質成分の分解が進みながら効いていくので、その分肥料効果が長続きし、含まれる微生物による土壌改良効果も期待できます。

「ぼかし肥」とは、鶏糞・米ぬか・油かす・魚かす・燻炭などの有機物に土を混ぜて、菌による発酵分解を促して植物が吸収しやすくした肥料のことです。

発酵によって増殖した微生物の作用で分解が進み、植物が利用しやすい形になっていきます。化学肥料のような速効性はありませんが、有機質肥料のなかでは速く効く方です。

そんな「ぼかし肥」を、生ごみ堆肥を使って自分で作ってみませんか。

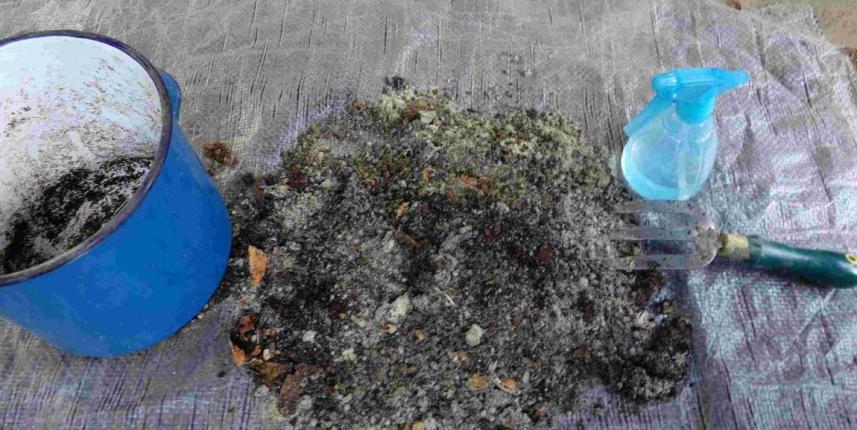

【用意するもの】

・ふた付きのバケツ(密閉式ではないもの)、丈夫な袋などの容器

・霧吹き

・生ごみ堆肥1ℓ

・有機質肥料(生ぬか1ℓ、発酵鶏糞1ℓ、油かす0.2ℓ)

・土0.3~0.5ℓ

良い菌がたくさんいる畑の土を使うと、より良い肥料ができます。おいしいぬかみそを分けてもらってぬか床に加えると、おいしくなるのと同じ理屈です。

【作り方】

1 生ごみ堆肥、生ぬか、発酵鶏糞、油かす、土を全部合せてかき混ぜます。

2 埃が立たない程度に霧吹きで湿らせ、しっとりさせます。さらによくかき混ぜ容器に入れ、蓋をしておきます。初めのうちは2~3日に一度かき混ぜます。混ぜると発酵して温かくなります。かき混ぜても温かくならなくなったら出来上がりです。出来上がりまでは、夏場で1ヶ月、冬場で3ヶ月くらいかかります。

・保存方法

蓋をしてぬれないところに保管して下さい。

ほったらかしにすると固まって使いにくくなってしまいます。時々かき混ぜてあげましょう。

・終わりに

化学肥料は速効性に優れ扱いやすいものが多くありますが、化学肥料だけを使っていると、土を良くする有用菌とその餌になる有機物が失われ土が痩せて粉っぽくなってきます。そこで最近の農業では、土壌改良資材に堆肥を使って土壌を肥やしつつ作物を育てるのが主流です。

人に当てはめると、化学肥料はサプリメントや栄養ドリンク、有機質肥料はバランスの取れた毎日の食事といったところでしょうか。

土を豊かにする有用菌が多く含まれ、野菜の味もよくなるぼかし肥、植えつけ前の元肥としても、生育中の追肥としても使うことができます。いずれにしても「やり過ぎは厳禁!」根腐れや肥料負けなどの原因になってしまいます。やり過ぎに注意してこまめに少しずつ施しましょう。

お問い合わせ先

清掃・リサイクル部 事業課 普及啓発

電話番号:03-6304-3253

ファクシミリ:03-6304-3341