このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクルに向けた取り組み > 生ごみ堆肥づくり > 減らそう!生ごみ[第7回 堆肥作成編2 ~生ごみ堆肥をたくさん作る方法~]

ここから本文です。

最終更新日 2025年9月24日

ページID 11216

減らそう!生ごみ[第7回 堆肥作成編2 ~生ごみ堆肥をたくさん作る方法~]

減らそう!生ごみ[第7回]

「減らそう!生ごみ[第3回 堆肥作成編]」では牛乳パックを使って手軽に堆肥を作る方法を紹介しました。今回は、生ごみ堆肥を使って元気な野菜や草花をもっとたくさん育てたい。そういう方のために堆肥をたくさん作る方法を2つご紹介します。

今回も有用な菌や肥料分を含んだ米ぬかを利用して、生ごみを堆肥化するやり方です。

新鮮野菜

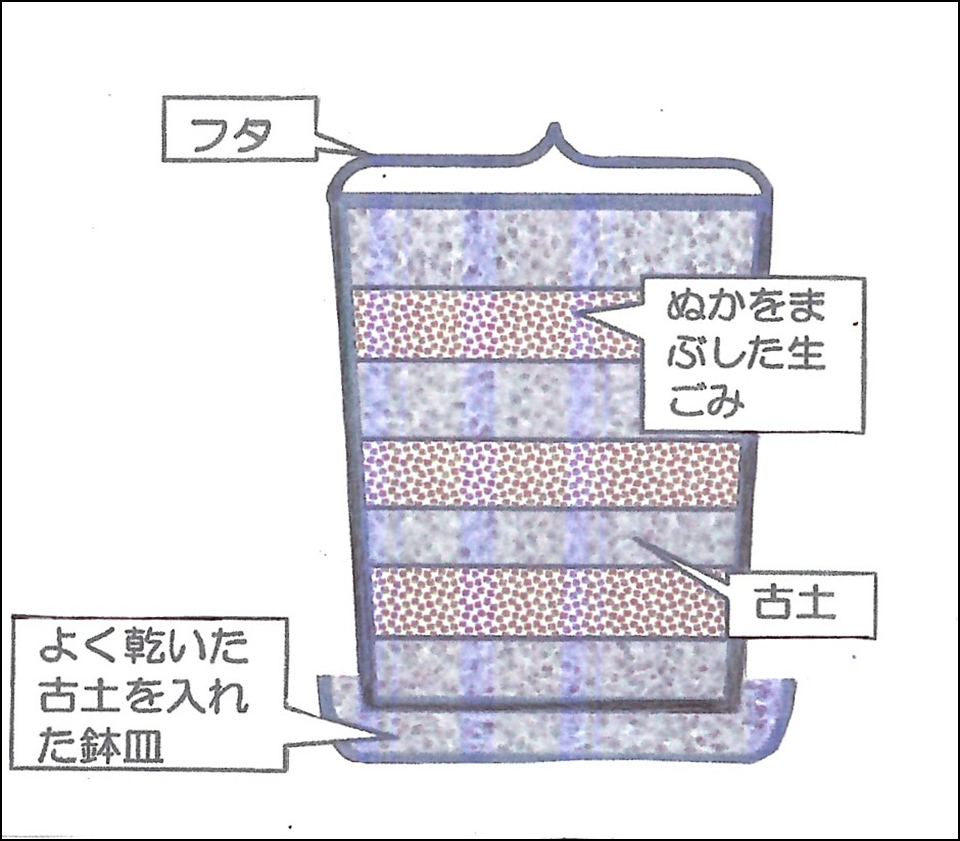

大きめの植木鉢と古土で作る方法

まずは手間をかけずにたくさん出来る方法の紹介です。

用意するもの

- 刻んだ新鮮な生ごみ(あまり細かくなっていなくても大丈夫です)

- 米ぬか(加熱してないもの、精米機のあるスーパーなどで入手できます)

- 乾いた古土

- 新聞紙(数枚)

- 大きめの植木鉢(8号~10号くらい)と鉢皿

- フタ

10号植木鉢

作り方

- (1)刻んだ新鮮な生ごみに、米ぬかをまぶしておきます。

- (2)鉢皿に乾いた古土をを敷き詰め、植木鉢をのせます。(鉢皿の土は発酵が進むと水分を吸い取ります。)

- (3)乾いた古土と米ぬかをまぶした生ごみを交互に投入し、新聞紙で覆い、飛ばないようにフタをします。(新聞紙は虫の侵入を防ぎ、発酵する時に出る湿気を吸収します。)

- (4)いっぱいになったら新聞紙、フタをしたまま半年を目安に3カ月以上放置します。長くおくほどよく発酵して熟し、使いやすい堆肥になります。

- (5)放置後ひっくり返して取り出し、しっかり混ぜ合わせて使います。

- (6)置き場所は雨のかからないところに。

古土・野菜・ぬか

断面図

発泡スチロールの箱と腐葉土を使って作る方法

もう一つ紹介するのは、手間はかかりますが、使いやすい上質の堆肥が出来る方法です。

用意するもの

- 刻んだ新鮮な生ごみ(あまり細かくなっていなくても大丈夫です)

- 腐葉土(市販品でも、自作でも可)

- 米ぬか(加熱してないもの、精米機のあるスーパーなどで入手できます)

- フタ付きの発泡スチロールの箱

- 新聞紙(数枚)

作り方

- (1)まず発泡スチロールの箱に腐葉土を3分の1ほど入れます。

- (2)米ぬかをまぶした生ごみを入れ、腐葉土とよく混ぜ合わせます。

- (3)発酵が始まると発熱し、水分が蒸発して出てきます。その湿気を取るために新聞紙を軽く揉んで、生ごみの上に置きます。

- (4)保湿、虫除けのためにフタをします。

- (5)空気の好きな菌が働いているので、時々かき混ぜます。

- (6)箱がいっぱいになるまで投入し、かき混ぜを繰り返します。

チェックポイント!

フタを開けた時に、「水分が多く、べとついている」「嫌な臭いがする」「新聞紙が湿っている」そのような場合は投入を控え、よくかき混ぜ、新聞紙を取り替えます。べとつき感がなくなるまでかき混ぜ、繰り返し新聞紙を取り替えます。

- 箱がいっぱいになったら投入をやめ、かき混ぜと新聞紙の取り換えは続けます。発酵がうまく進むと「未熟の生ごみ堆肥」が出来上がります。この段階では、まだ生ごみの形がわかり、茶色っぽい色をしています。ここまでで夏場で1ヶ月~冬場で3ヶ月ほどかかります。

- 「未熟の生ごみ堆肥」をさらに発酵させると生ごみの形はなくなり、黒色になります。未熟の生ごみを完熟させるには、湿度を保ち熱が出なくなるまで時々かき混ぜを繰り返します。未熟堆肥から完熟するまで、さらに夏場で1ヶ月~冬場で3ヶ月ほどかかります。

- 完熟堆肥は土に混ぜ込んで、すぐに植え付けが出来ます。

- 雨のかからない場所に置き、臭わないので家の中でも保管出来ます。

未熟堆肥 完熟堆肥

出来た堆肥の使い方は、「減らそう!生ごみ[第4回 堆肥使用編]」をご覧ください。

お問い合わせ先

清掃・リサイクル部 事業課 普及啓発

電話番号:03-6304-3253

ファクシミリ:03-6304-3341