このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 食とくらしの衛生 > 食中毒予防 > カンピロバクターによる食中毒に気をつけましょう!

ここから本文です。

最終更新日 2025年3月5日

ページID 3179

カンピロバクターによる食中毒に気をつけましょう!

加熱不十分な鶏肉を食べるとカンピロバクターによる食中毒になる可能性があります。カンピロバクター食中毒は全国で発生している食中毒の病因物質別発生件数で上位を占めています。

原因は?

カンピロバクターは主にニワトリの腸管内に存在する細菌で、鳥刺しなどの生の鶏肉メニューや鳥わさや鳥タタキなどの半生状態の鶏肉メニュー、加熱不十分な鶏肉料理を食べた場合に多く発生しています。また、生の鶏肉についていたカンピロバクターがヒトの手や調理器具を介して食品を汚染(二次汚染)する場合もあります。

カンピロバクター食中毒は、お肉の鮮度の良し悪しに関係なく発生するので、注意が必要です。

症状は?

主に下痢、腹痛、発熱などの症状が見られます。子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方では、症状が重症化することがあります。原因食品を食べてから2日から7日後に症状が現れます。

症状が治まった後、ギラン・バレー症候群を発症することがあります。ギラン・バレー症候群は重篤な運動神経麻ひを起こす疾患で、手足や顔面の麻ひ、呼吸困難等の症状が出ることがあります。

予防方法は?

- 生の鶏肉を扱ったあとは必ず手を洗うこと。

- 生の鶏肉の作業に使用した包丁、まな板等の調理器具は、きちんと洗浄・殺菌すること。

- 肉は十分に加熱すること(肉の中心部が75℃で1分以上の加熱が必要です)。

- お肉を生では食べないこと。

低温調理の注意点は?

最近では、低温調理の鶏肉のメニューが増えています。

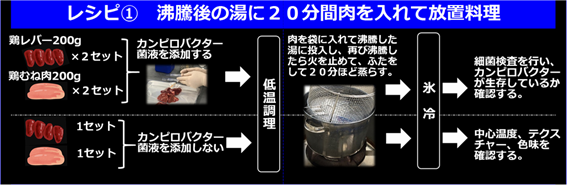

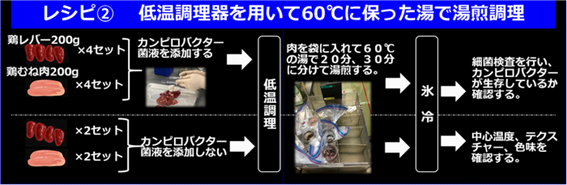

そこで、鶏肉の低温調理によってカンピロバクターが死滅するかどうかを確認するため、2つのレシピで調理実験を行いました。

肉にあらかじめカンピロバクター菌液を注入し、2つのレシピで調理後、カンピロバクターが死滅しているか確認するため、細菌検査をしました。また、調理後の肉の中心部の温度を測定しました。

- レシピ(1)鍋を使った調理方法

- 鍋に湯を沸かし、沸騰したらチャック付ポリ袋に入れた肉を投入する。

- 再び沸騰したことを確認したら火を止め、ふたをして20分ほど放置する。

- レシピ(2)低温調理器を使った調理方法

- 低温調理器を用いて60℃に保った湯に、チャック付ポリ袋に入れた肉を投入する。

- 20分湯せん、または、30分湯せんする。

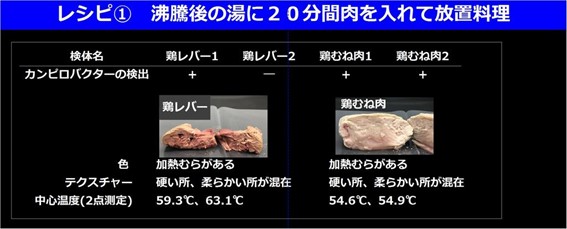

レシピ(1)の結果

加熱むらが生じた鍋では、カンピロバクターが検出されました。しっかり加熱できた鍋では、カンピロバクターは検出されませんでした。

加熱むらが生じた鍋 → 検出

しっかり加熱できた鍋 → 不検出

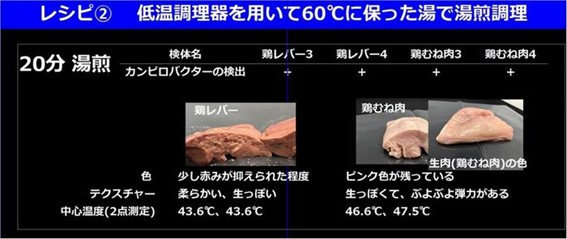

レシピ(2)の結果

20分湯せんと30分湯せんで肉の色に差はありましたが、どちらもカンピロバクターが検出されました。

20分湯せん → 検出

30分湯せん → 検出

まとめ

同じ調理方法でもしっかり加熱できていない場合があります。低温調理する際は、お肉の中心部まで十分に加熱されているか確認することが重要です。

厚生労働省が示している「十分な加熱」の判断は、「75℃1分以上」またはこれと同等な条件として「70℃3分」「69℃4分」「68℃5分」「66℃11分」「65℃15分」です。低温調理を行うときには、中心温度計を使用し、お肉の中心部の温度をきちんと確認すると良いでしょう。

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生企画

電話番号:03-5432-2911

ファクシミリ:03-5432-3054

食中毒に関するご相談

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054