このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 風景づくり > 風景づくりに関する催し > 都市デザインフォーラム2025を開催しました

ここから本文です。

最終更新日 2025年4月11日

ページID 22373

都市デザインフォーラム2025を開催しました

「風景を楽しんで暮らしをもっと豊かに!」をテーマに、都市デザインフォーラム2025を開催しました。

日常生活で少しだけ「風景」を意識して行動すると、「幸福感」が生まれ、日常の暮らしがますます豊かになります。登壇者の方々の活動を知り、その「コツ」を共有しました。

開催日時・会場

開催日時

令和7年2月22日(土曜日)10時00分から12時00分まで

会場

三茶しゃれなあどホール 6階 スワン・ビーナス

【所在地】三軒茶屋1-41-10

開催内容

講話・クロストークコーディネーター

佐野 雄二 氏 (株)アルテップ

都市計画・まちづくりコンサルタントとして、国土交通省をはじめ各地方自治体や各地の市民とともに景観・まちづくりの取組みに携わる専門家です。世田谷区における景観・都市計画に長年従事されています。

ファシリテーショングラフィック

千葉 晋也 氏 (株)石塚計画デザイン事務所

まちづくりコンサルタントとして市民参加のまちづくりワークショップの企画・運営、ファシリテーション等を担う専門家です。世田谷区の「地域風景資産」には30年近く関わられています。

プログラム

【はじめに】世田谷の「風景」と「風景づくり」

世田谷区では「景観」ではなく「風景」とう言葉を使っています。「風景」は、目に見える景色だけでなく、その土地の風土、文化、歴史、人々の生活、暮らしや営みの積み重ねも含まれています。

「風景」は、まちに住む私たちの共有の財産です。そして、地域の個性あふれる風景を守り、育て、つくることが「風景づくり」です。世田谷区では区民の皆様との協働による「風景づくり」を大切にし、昭和の時代から以下のような取組みを行ってきました。以下は、取組みの一部です。

|

1980年 都市美委員会開催 |

1984年 せたがや 百景選定 |

1985年 用賀プロムナード整備 |

1988年 清掃工場煙突コンペ開催 |

平成14年からは、地域で大切にしたい風景を区民の皆様とともに「地域風景資産」として選定し、区民の皆様の手で守り、育て、つくる活動を支援しています。

令和4年には、風景づくり重点区域として、奥沢1~3丁目等地区を界わい形成地区に指定し、地域の特徴を活かした風景づくりを進めています。取り組みの詳細については、界わい形成地区のページをご参照ください。

【講話】身近な暮らしの中にある「風景づくり」 ( (株)アルテップ 佐野雄二氏 )

「風景」や「風景づくり」は、実は私たちの身近にあります。そして、日常の暮らしの中の何気ない私たちの行動が、実は世田谷のまちの風景を良くしています。私たちが意識せずにしている「風景づくり」とはどのようなことでしょうか。

例えば、以下のようなことも、立派な風景づくりです。

「窓辺に花を飾る」→建物に彩りや温かみをもたらします。通りの演出にもつながります。住まい手の個性が伝わります。

「落ち葉掃きをする」→まちの清潔感を保つことは、良好な風景づくりの基本です。

「みどりを育てる」→ガーデニングなどでみどりを育てると、自分の気持ちが豊かになるとともに、花咲くお庭の風景は、通りを歩く人の気持ちも豊かにします。

「自転車をきれいに停める」→みんなが使う空間が整理整頓されている風景は、まちの品格にもつながります。

「気の合う仲間とマルシェに出店する」→公園などで行われるイベントでにぎわう風景は、地域に活気をもたらし、地域の魅力や個性につながります。

「盆踊りやお祭りを手伝う」→町会・自治会活動に参加して盆踊りやお祭りを手伝うことは、季節の風物詩を守る意義のある風景づくりです。

風景づくりは、身近なものです。目的は少し違うかもしれませんが、日常の何気ないあなたの行動が魅力的で個性ある風景づくりにつながっています。

|

窓辺に花を飾る

|

みどりを育てる

|

盆踊りやお祭り を手伝う |

当日の様子

|

【クロストーク】「私たちの取組み」と「風景づくり」

ご登壇いただく皆様に取組みをご紹介いただき、風景を意識すること、風景を楽しむことにより、まちへの愛着が高まり、日常の暮らしをもっと豊かにする方法を、会場の皆様で共有しました。

1.奥沢地誌保存会のご紹介(奥沢地誌保存会 染野和夫氏)

2013年に設立した奥沢地誌保存会。始まりは「奥沢の歴史について話を聞く会」を開催し、もっと詳しく地元の歴史を調べたいとの思いが強くなったことがきっかけだったそうです。現在は多彩な職種の方々で、原則月に1回定例会のほか、各自で資料収集等の活動をされたり、展示活動、講演等の活動をされています。

活動を通して、歴史の重みや歴史を知ることの大切さ、歴史は人々の生業でありそれが現在に繋がっていることを感じておられました。また、地域の歴史を知ることで自分のまちに愛着を感じ、人生が豊かになったそうです。そして、私たちの現在の生活も歴史の1ページと自覚することで、より良いまちがつくられていくという話を伺うことができました。まさに、今の活動が未来に繋がっているのですね。

当日の様子(染野 和夫氏)

2.昭和女子大学 鶴田ゼミ 活動紹介(鶴田ゼミ3年生のみなさん)

昭和女子大学 人間社会学部 現代教養学科 鶴田ゼミでは、フィールドワークを通して地域の特徴を知り、その上で地域の方と共同でイベント運営を行い、学生ならではのアプローチで地域貢献をされています。ゼミに所属する3年生のみなさんに、活動紹介をしていただきました。

当日の様子(鶴田ゼミ3年生のみなさん)

(1)三茶水かけ祭り

世田谷区内の「こどものひろば公園」には、災害用の飲用水を確保するための給水施設があり、常時約1500トンの水が確保されています。しかし、一般の方にその詳細はあまり知られていません。近隣にお住いの皆様に気軽に参加してもらい給水施設の周知を図ること、給水施設の水を使って楽しく防災について学べる機会をつくること、を目的として2024年7月20日に水かけ祭りが行われました。

学生のみなさんは、事前に給水施設の見学やホースの設置体験を行い、消防団や各団体との連携を図りながら、当日は「防災〇×クイズ」「防災展示コーナー」「防災AR絵本ラリー」のコンテンツの企画・運営を行ったそうです。当日は多くの方に来場いただき、給水施設を知っていただくことができたとのことでした。

(2)三宿あおぞら図書館

世田谷公園にて「本を通じて人と人の繋がりをつくり、地域のお知り合いをつくる」ことを目的とした地域交流イベントとして2024年10月5日および6日に行われました。学生のみなさんは、人工芝の上に図書館の除籍本を配し、読書の楽しみに触れてもらうほか、子どもたちに楽しんでもらうためのコンテンツとして、絵本の世界をイメージした塗り絵や、写真撮影ができる顔はめパネルなどを作成されたそうです。また、絵本の内容をクイズにしたクイズラリーや、絵本の世界を真似て子どもたちが遊べる手作りおもちゃを制作するなど、学生ならではのアイデア溢れる企画で、来場者の皆様に楽しんでいただいたとのことでした。

(3)bajico キャンドルナイト

bajicoとは、馬事公苑界わいコミュニティデザインプロジェクトの略称です。開催されたbajicoのイベントのひとつとして、「bajicoキャンドルナイト」が2024年12月20日に実施されました。

空きビンをリユースしてグラスにお絵描きをし、明かりを灯すことで、「みんなの心も明るく照らす」をコンセプトに、学生のみなさんはキャンドルワークショップ(子どもたちに絵をかいてもらうオリジナルキャンドル作り)や、フードパントリーの食材詰め、キャンドルの点灯準備を行ったそうです。点灯時は、ワークショップで作成したキャンドルと、事前準備した制作物で彩られ、合唱も行われるなど、この時期らしい空間を来場された皆様に楽しんでいただいたとのことでした。

いずれの活動も、学生ならではのアイデアが詰まった魅力的なイベントばかりで、細部に至るまで来場者を魅せる工夫、楽しませる工夫が散りばめられていました。

3.おさんぽでつながるコミュニティ(世田谷コミュニティ財団 千葉晋也氏)

「おさんぽ」を通して世田谷を知り、コミュニティづくりにつなげてきた活動を紹介していただきました。

当日の様子(世田谷コミュニティ財団 千葉晋也氏)

コロナ禍でも開催できる企画を試行錯誤し始まったおさんぽ企画「みんなでソロさんぽ」。ステイホームの時期に個人(ソロ)で家の周辺を散歩して「まち」を知り、オンラインでその成果を共有し、地域の人とつながる喜びを再発見されたそうです。「走って気持ちいい道」「子どもと行ける場所」「暗渠を探してみた」「おいしいパン屋を探す」など、視点は様々。新たなまちの魅力発見にも繋がったとのことでした。

そして、ソロさんぽで発見された資源を結び、ランナーの視点でまちをつなぐ試み「ゆるランスペシャル」に発展していきました。少人数でランをするイベントも始まり、移動エリアも広がっていったそうです。

さらに、まちの詳しい人の話を聞きながら、テーマやエリアでまちを掘り下げる企画「おさんぽゼミナール」が始まりました。現在29回実施し、グループメンバーは102人に上り、参加者の繋がり、輪が広がっているそうです。

ソロから始まった企画が広がりを見せ、人との繋がりを大切に活動されているお話を伺うことができました。コロナ禍で世の中が暗い雰囲気だった時に、少しでも毎日を明るく過ごしていこうと工夫し、活動を楽しまれている姿が印象的でした。

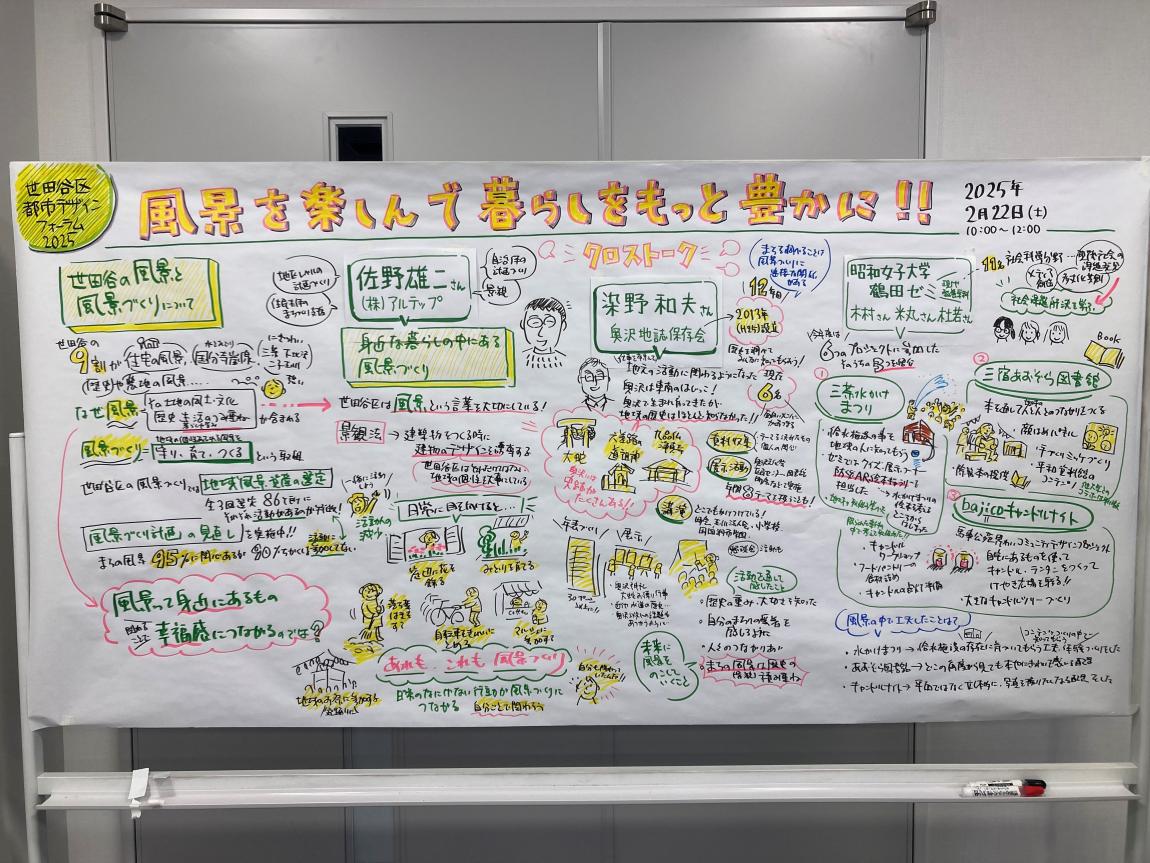

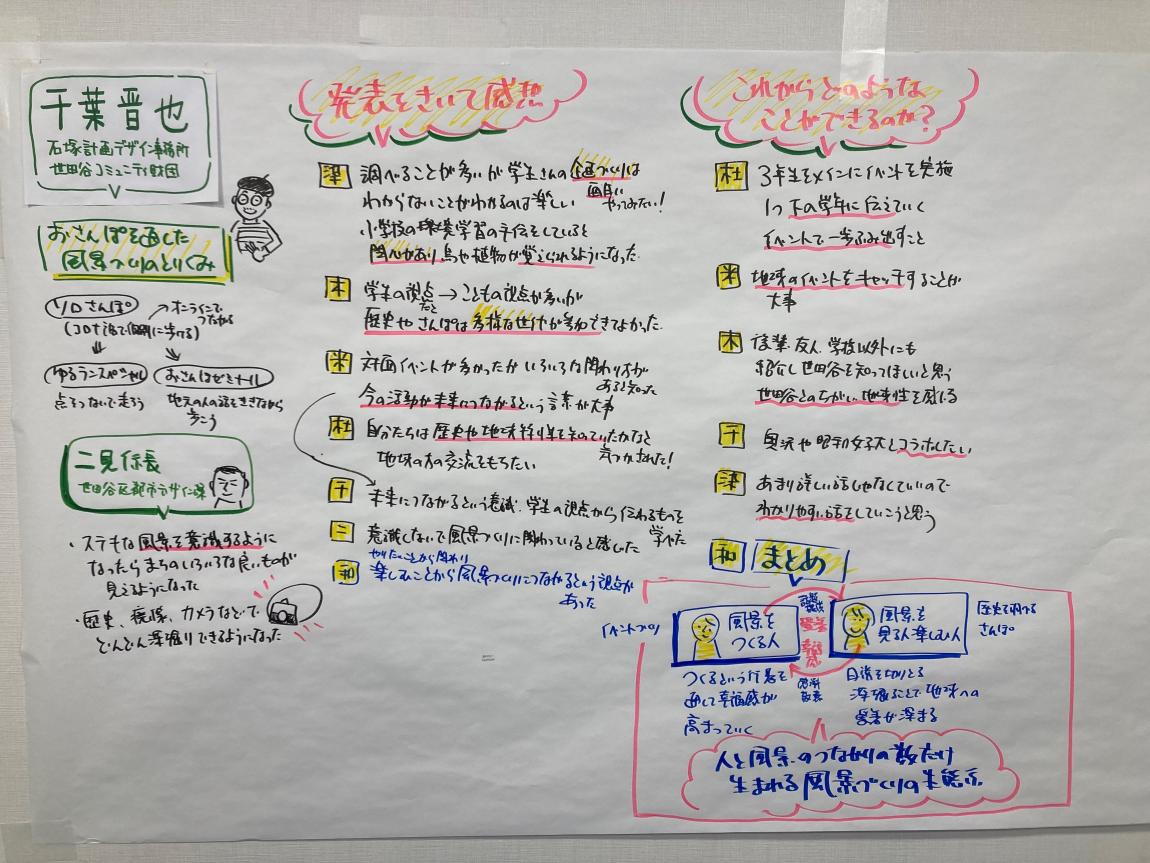

千葉さんにはフォーラム全体のファシリテーショングラフィックも担当していただき、イラストを交え分かりやすくフォーラムの内容をまとめていただきました。

登壇者の皆様の話を伺い、目的が違うかもしれない活動も風景づくりに繋がっていること、また、様々な活動を通し自分が楽しむこと自体も新しく風景を生み出している、ということに気が付くことができました。

最後に、佐野様より以下のお話をいただきました。

「登壇者の皆様のように自分たちで企画し活動する「風景をつくる人」と、イベント来場者のように「風景を見る人、楽しむ人」が活動を通して繋がり、「風景を見る人、楽しむ人」の感謝や敬意などの気持ちが、「風景をつくる人」の意欲ややる気に繋がり、互いに愛着や幸福感が生まれていました。イベントのみならず、日常の中の風景を発見し楽しむことは、自分だけでなく、風景をつくる人の幸福感や満足感を高めます。それぞれの存在が、風景づくりの「生態系」には欠かせないのです。そして、風景を通して人と人が繋がることで、日々の暮らしが豊かになっていくのです。」

みなさまも、風景を少し意識し、日々の暮らしをもっと豊かにしてみませんか?

登壇者の皆様、どうもありがとうございました。

|

千葉さんによる板書1 |

千葉さんによる板書2 |

【同時開催】「風景づくり計画」改定骨子オープンハウス

「あれも!これも!?世田谷の風景」をテーマに、「風景づくり計画」改定骨子オープンハウスやミニイベントを開催しました。詳細は、「風景づくり計画」改定骨子オープンハウスのページをご覧ください。

添付ファイル

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市デザイン課

電話番号:03-6432-7153

ファクシミリ:03-6432-7996