このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 教育委員会 > 学校教育 > 学校保健・学校生活 > 学校給食 > せたがやの学校給食 SDGsと食品ロス削減につながる取り組み

ここから本文です。

最終更新日 2025年3月12日

ページID 1957

せたがやの学校給食 SDGsと食品ロス削減につながる取り組み

学校では、子どもたちが給食を通して、食べ物への関心や食に関する感謝の気持ちがもてるよう様々な工夫をしています。実際に世田谷区立小・中学校の給食においては、子どもたちの食べる意欲を引き出し、一人ひとりの食行動がSDGsの達成や食品ロス削減につながっていることを伝える取組みをしています。

おにぎりで食べ残した量を見える化(桜小学校)

食べ残した量をおにぎりの個数に換算して校内で掲示しています。全員があと一口ずつ食べると、どのくらいの食べ残しが減らせるのか。身近なおにぎりを用いて、見て理解することで食品ロス削減につながります。

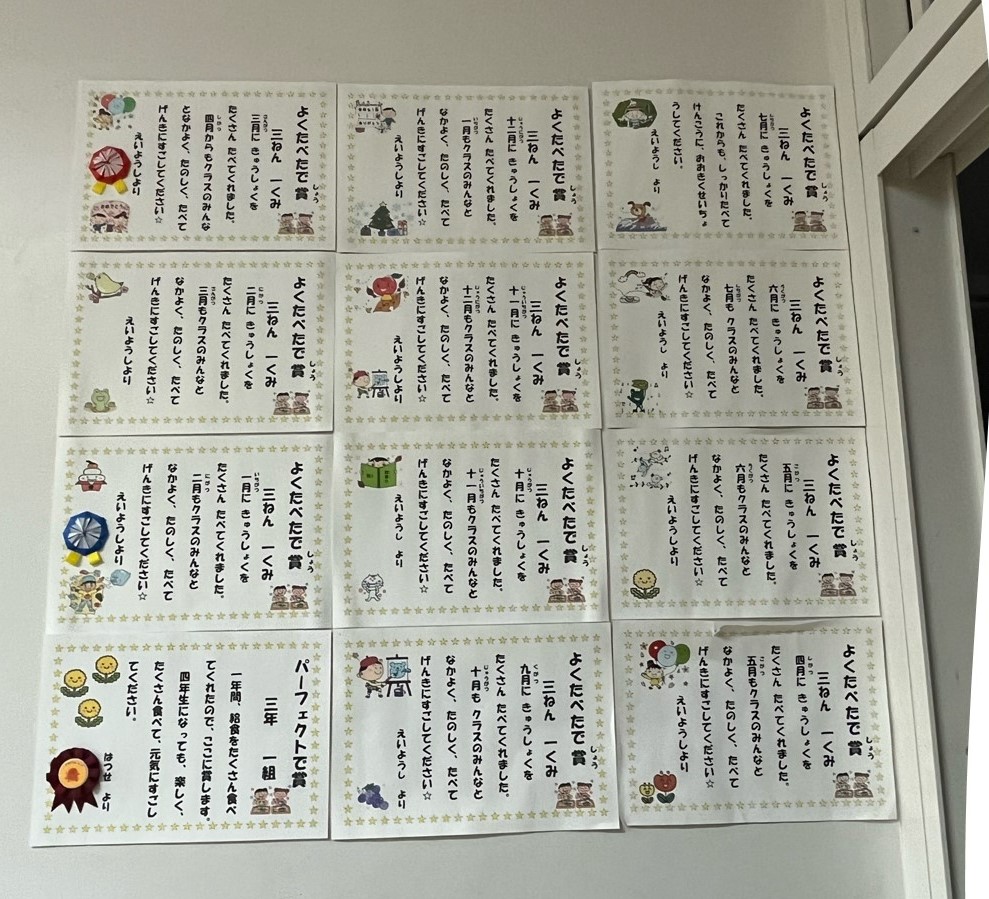

また、給食時間には給食クイズや5分間指導を実施しています。よく食べていたクラスには月ごとに賞状を配布し、給食に興味や意欲がもてるように工夫しています。

おにぎりの個数で食べ残した量を掲示

教室に貼られた「よくたべたで賞」の賞状

「食」の体験を通して<知る・見る・触れる・食べる・楽しむ・伝える>(中里小学校)

「食」の大切さ、楽しさ、おいしさを知る機会として、給食で使用している食材を取り扱う企業や団体の出前授業を各学年で実施しています。

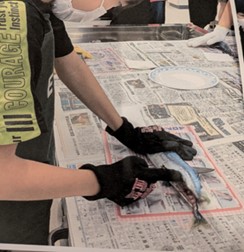

自分で鯵を三枚おろしにして食べる体験授業では、魚のおいしさを改めて知る機会となり、筒切りのさんまの塩焼きも、上手に無駄なく食べることができるようになりました。

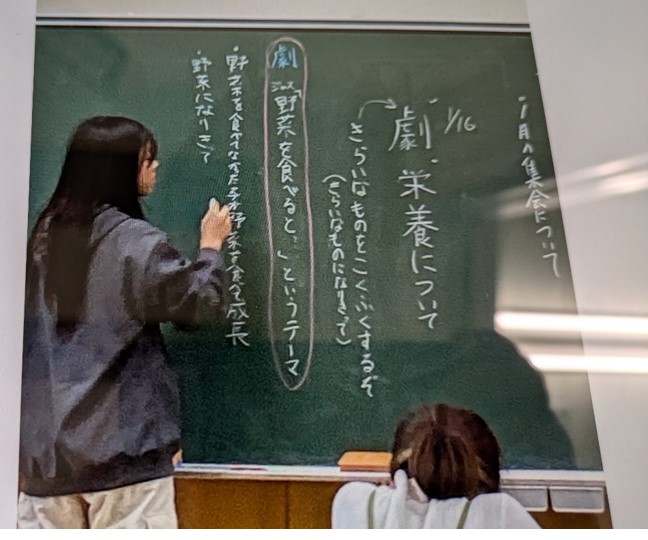

給食委員会の活動では「嫌いなものを克服しよう!」をテーマに劇を考え、児童が野菜になりきって、栄養の大切さを全校児童に伝えました。また、「苦手克服料理」を栄養士と一緒に考え、給食で実施しました。工夫した点や食材のおいしさを給食時間の放送やポスターの掲示で伝えることで、食べ残しの削減にもつながりました。

|

出前授業の様子 |

給食委員会で劇を考えたり、苦手克服料理を紹介しました |

食材に触れて知り、大切に食べる(山崎小学校)

4年生では、八丈島漁協女性部の皆さんによる出前授業が行われました。八丈島や八丈島の魚について学び、子どもたちは1人1匹のムロアジをさばく体験をしました。

5年生では、栄養教諭の先生をお招きして、水産業や漁、食品ロスの現状を学びました。担任の先生方が大きなサバをさばく様子を見せ、子どもたちも体験しました。ふだん見ている魚は切り身の状態が多いので、尾頭付きのまるごとのサバに興味津々の様子でした。

子どもたちからは、「学ぶ前の何倍も食べ残さないようにしようと思いました。」「水産業に関わる人に感謝して食べたい。」「このことは魚だけじゃなく、牛、豚、鶏など、どんなものも命を大切にしていただきたいです。」など、たくさんの感想がありました。

食育の授業後には、魚や給食に関心が生まれ、苦手な食べ物にも自分からチャレンジする姿が以前よりも増えています。

|

八丈島漁協女性部のみなさんによる出張授業の様子 |

1人1匹ずつムロアジをさばきました |

|

水産業の学習の様子 |

サバをさばく様子を見学 |

自分たちの給食として考える(玉川小学校)

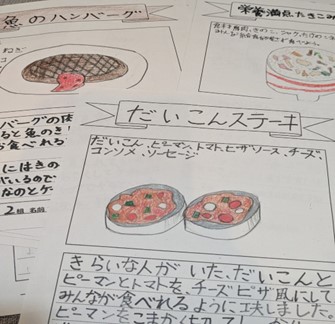

3年生では、総合的な学習で「せたがやそだち」の野菜について学んでいます。農家さんの畑の見学、大蔵大根の栽培、大根料理を考えて給食で出してもらうなどの活動があります。作り手の顔が見え、より身近に感じることができ、農業や食への関心が高まります。

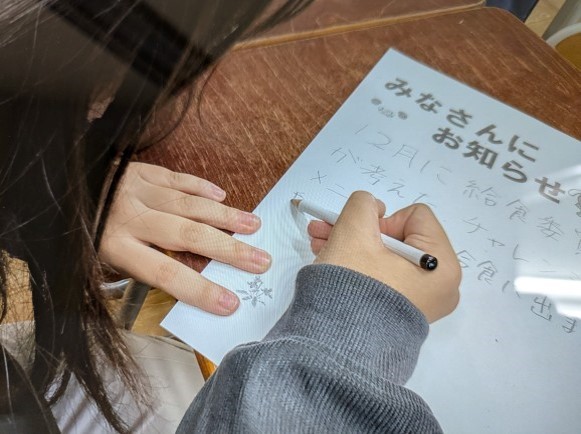

授業では、給食で出してもらおうと大根料理を調べ、選んだ理由やポイントを発表しました。採用後には全校向けの給食のおたよりも作成します。選ばれたのは「大根カレー」です。人気メニューと大根の組み合わせには、「大根が苦手でも食べられるように」と児童の想いが込められています。これまで受け身だった給食が、自分たちで考えたことで自分事としてとらえるようになり、給食をよく食べるようになった児童も見られます。

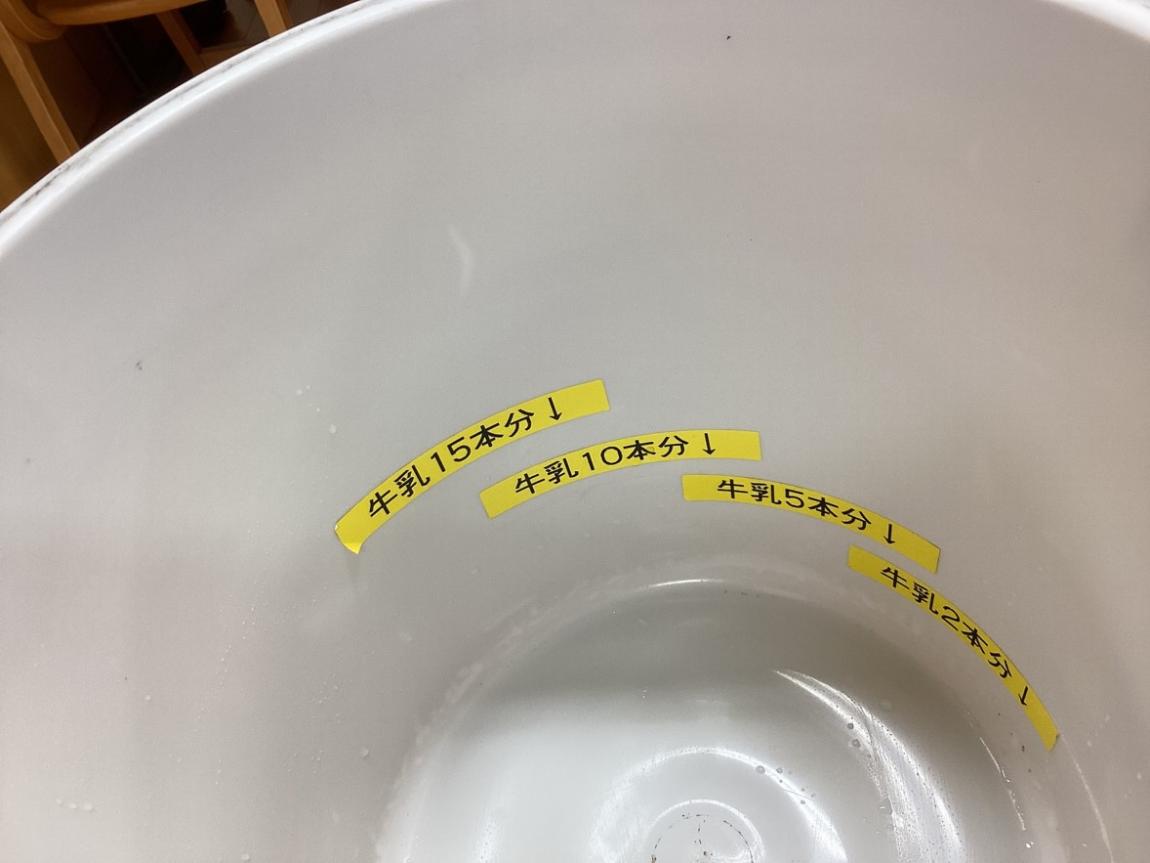

また、給食室で行っている工夫として、飲み残した牛乳用のバケツに、分量を本数で表したシールを貼っています。どれくらい残したかを、児童や担任が客観的に見ることができます。給食を食べることだけでなく、食べ終わった後の片付けに目を向けることで意識も変化し、これまでよりも牛乳の飲み残し量が減っています。

|

「せたがやそだち」について畑を見学して教えてもらいました |

大蔵大根の栽培の様子 |

|

児童が選んで紹介した「大根カレー」 |

飲み残し牛乳を入れるバケツには、残量が見た目にわかるようにシールを貼っています |

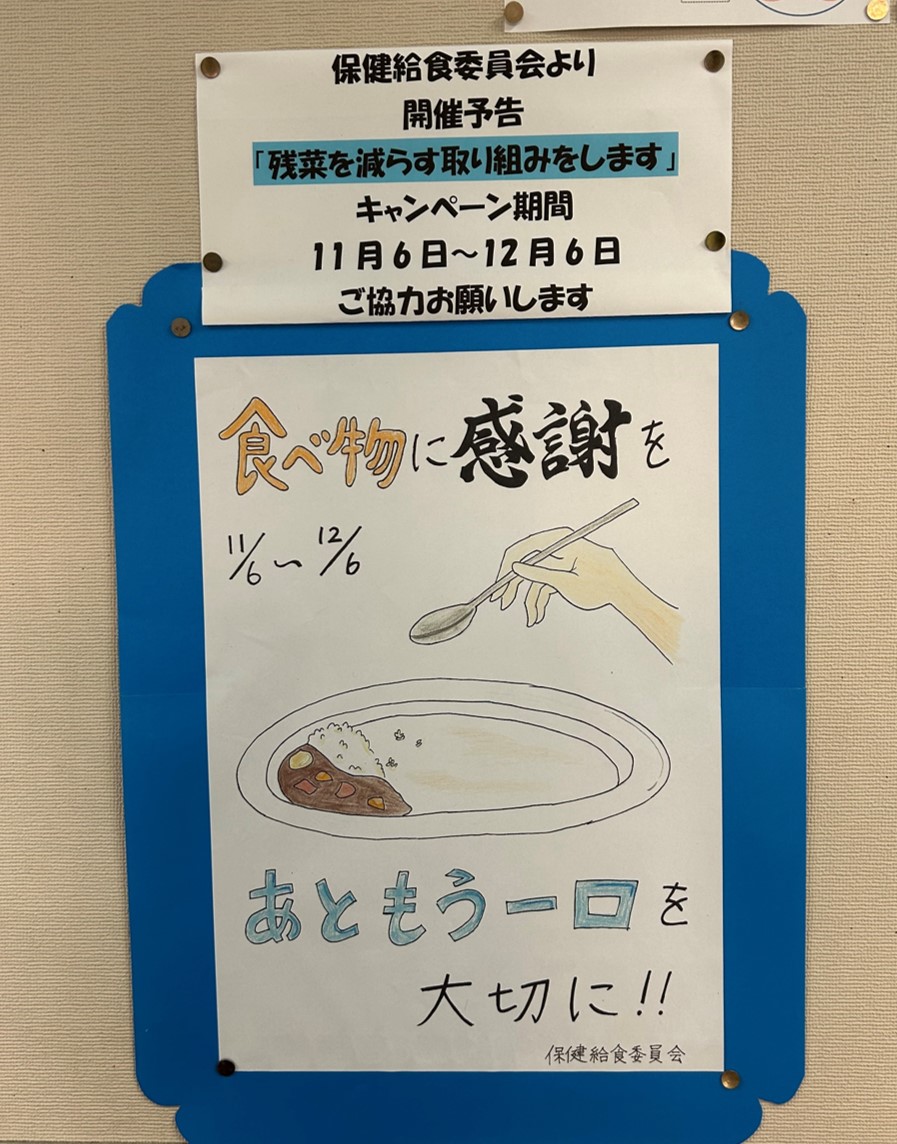

「食べものに感謝 あともう一口を大切に」(桜木中学校)

保健給食委員の生徒が考案したキャッチフレーズ「食べものに感謝 あともう一口を大切に」のもと、生徒主体で食べ残しを減らす取り組みを実施しています。

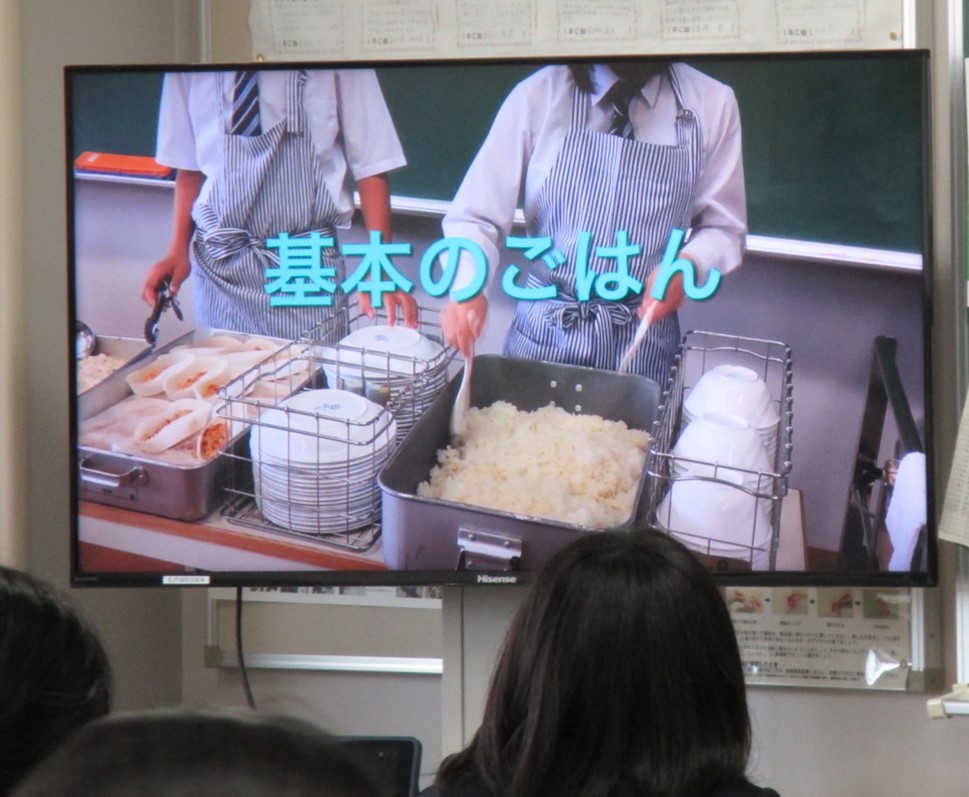

「盛り付けが上手だと残菜が少ない」という経験から「上手な配膳方法」を紹介する動画を作成しました。

配膳後には「〇〇が残っています。食べられる人は食べてください」と委員が教室で声をかけ、おかわりがしやすい環境づくりを行っています。

|

保健給食委員会で作成されたポスター |

上手な配膳方法を動画で紹介しました |

SDGsをテーマにした献立(船橋希望中学校)

1月24日から30日の全国学校給食週間に「SDGs」をテーマにした給食を実施しています。

食材を無駄なく使用するため、「食パンの耳を使ったクルトンやラスク」「ブロッコリーの芯を利用する」「出汁がらの昆布で佃煮を作る」など調理方法を工夫しています。ほかにも、食肉を減らして大豆製品を活用した献立、大蔵大根や白菜、カラフルなカリフラワー(オレンジ・紫・白)などを使った地産地消など取り入れています。

|

食パンの耳を使ったクルトン |

出汁がらの昆布 |

出汁がらの昆布で作った佃煮 |

|

大豆製品を活用したハンバーグ |

給食室の調理くずおよび残菜の飼料化

お問い合わせ先

教育政策・生涯学習部 学校健康推進課 学校給食係

電話番号:03-5432-2696

ファクシミリ:03-5432-3029