このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 環境 > 環境に関する計画・方針等 > 脱炭素地域づくり > 【参加モニター受付中】住宅用太陽光発電の余剰電力を活用した実証事業

ここから本文です。

最終更新日 2026年1月16日

ページID 20206

【参加モニター受付中】住宅用太陽光発電の余剰電力を活用した実証事業

エネルギーを賢く使って、環境にも家計にもやさしい未来へ

世田谷区は、地球温暖化対策のため、二酸化炭素排出量の削減や2050年までのゼロカーボンシティ実現をめざしています。

本実証事業は、世田谷区の再エネポテンシャルの最大化、電力の固定価格買取制度(FIT)後の持続可能な発電事業の展開等を目的として、電力の地産地消と経済性の両立を目指すP2P(Peer to Peer)電力取引の導入、社会実装に向けたサービス価値を検証するために実施します。

区内の住宅に設置された太陽光発電で使いきれない「余剰電力」を地域内で効率的に地産地消することで、地球温暖化の原因とされるCO2排出量の抑制と経済性の実現を目指します。

【特設サイト】https://setagaya-p2p.jp

あなたの参加が、世田谷のエネルギーの未来をつくります!

ぜひ、モニターにご応募ください!【参加特典あり】

区内の住宅に設置された太陽光発電で余った電気を買い取り、区内のご家庭に「せたがや産の再エネ電気」として供給する仕組みを構築し、効果検証します。太陽光発電の余った電気を売る方・買う方となってくれるモニターを募集しています。

卒FIT買取サービス「せたがやシェア」は定員に達したため、新規のお申し込み受付を停止しております。

|

|

電気を買ってくれる方

ただいま、募集中です!ぜひ、ご参加ください。 |

電気を売ってくれる方

定員に達したため、新規のお申し込み受付を停止しております。 |

|

期間 |

各プラン利用開始~2027年3月まで |

|

|

募集数 |

約100件 |

約200件(新規受付を停止中) |

|

対象者 |

区内在住で、電気の契約をされている方 |

卒FITの方 世田谷区内に太陽光発電システムを設置後10年以上が経過しているご家庭 |

|

参加特典 |

せたがやPay15,000ポイントまたは5,000ポイント 2025年12月までに申込完了の場合:2026年2月ポイント付与予定 2026年1月以降に申込完了の場合:2026年度中に付与予定 抽選で10名に成城ハニー(宍戸園)を贈呈

|

せたがやPay10,000ポイント 2025年12月までに申込完了の場合:2026年2月ポイント付与予定

|

|

プラン名 |

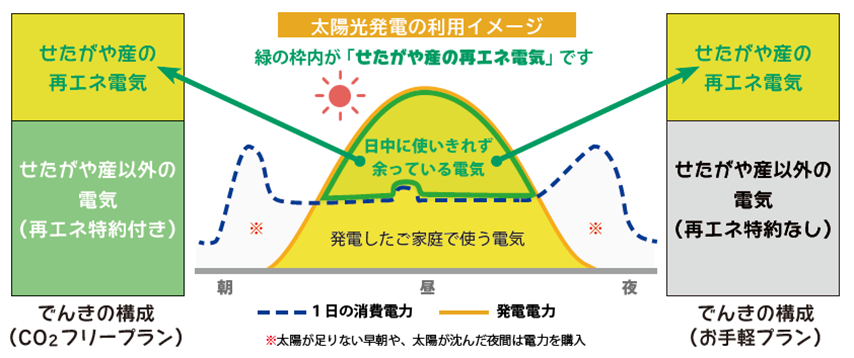

でんきプラン「せたがやでんき」 ※プランは2種類(CO2フリープラン/お手軽プラン)から選択

|

卒FIT買取サービス「せたがやシェア」

|

|

プラン概要 |

区内の太陽光パネルで電力された電気を「せたがや産の再エネ電気」としてお届けする環境に配慮した電気料金プランです。 電気料金を抑えた「お手軽プラン」も選択いただけます。 電気使用量が多い(月に300kWh以上)ご家庭におすすめの電気料金プランです。 |

ご自宅の太陽光発電で余った電気を買い取ります。 <余剰電力の買電価格> 9.0 円~ 15.0 円/ kWh 買取価格は目安です。電気の需給量に応じて、30 分単位で変動します。

|

|

https://setagaya-p2p.jp |

||

|

電力会社 |

全農エネルギー株式会社 |

|

|

備考 |

|

|

モニター応募の流れ

STEP1 電気プランの利用への申込み

特設サイトから、申込フォームに必要事項を入力して、卒FIT買取サービス「せたがやシェア」または、でんきプラン「せたがやでんき」にお申込みください。事前に、応募にあたりご準備いただくものをご確認ください。

現在の電力会社への手続きは不要です。

入力内容の確認のため、全農エネルギー株式会社または区からご連絡する場合があります。

STEP2 ご案内メールの送付

ご利用開始日などのご案内メールを登録いただいたメールアドレスへ送付します。

STEP3 電気プランの利用開始(2027年3月まで)

卒FIT買取サービス「せたがやシェア」または、でんきプラン「せたがやでんき」 の利用が開始されます。

せたがや産の再エネでんきの供給は、参加者全体の電気供給量と需要量を把握したうえで行います。そのため、「せたがやでんき」のご利用開始から1、2ヵ月経過後に、せたがや産の再エネでんきの供給が開始されます(予定)。

モニター期間後も継続して本事業の電力会社との契約ができます。詳しくは、モニター期間終了前にご案内します。

応募にあたりご準備いただくもの

電気を売る方

- FIT制度における買取期間満了のお知らせ

- 受電地点特定番号、設備IDなど ※買取期間満了のお知らせ等に記載があります。

- ご契約者(太陽光発電の所有者)の住所・氏名・電話番号・メールアドレス

- 買取料金をお支払いする口座情報

- せたがやPayアカウントナンバー ※参加特典を辞退される方は不要です。

電気を買う方

- ご契約中の電力会社の検針票など、契約内容がわかるもの(お客様番号、電気契約容量、電気を使う場所の供給地点特定番号などが必要です。)

- ご契約者の住所・氏名・電話番号・メールアドレス

- 電気料金のお支払いクレジットカード

- せたがやPayアカウントナンバー ※参加特典を辞退される方は不要です。

実証事業の概要

実証事業で目指すこと

- 区民参加によるCO2排出量の削減(ご家庭の太陽光発電の活用)

- 地域で創られた再エネ電気の地産地消(送電ロス削減、電力自給率の向上)

- 区内での再エネ利用の気運醸成など

概要

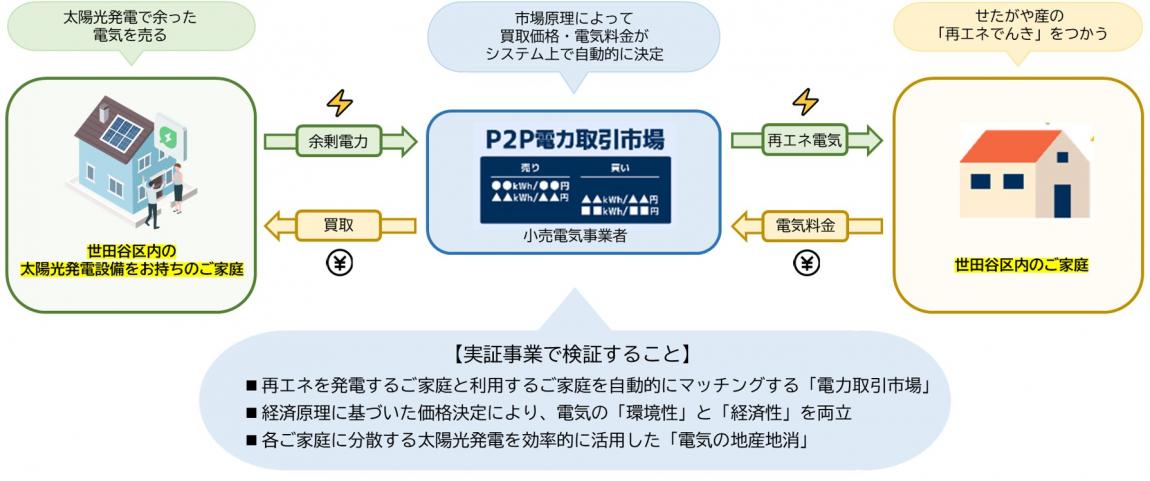

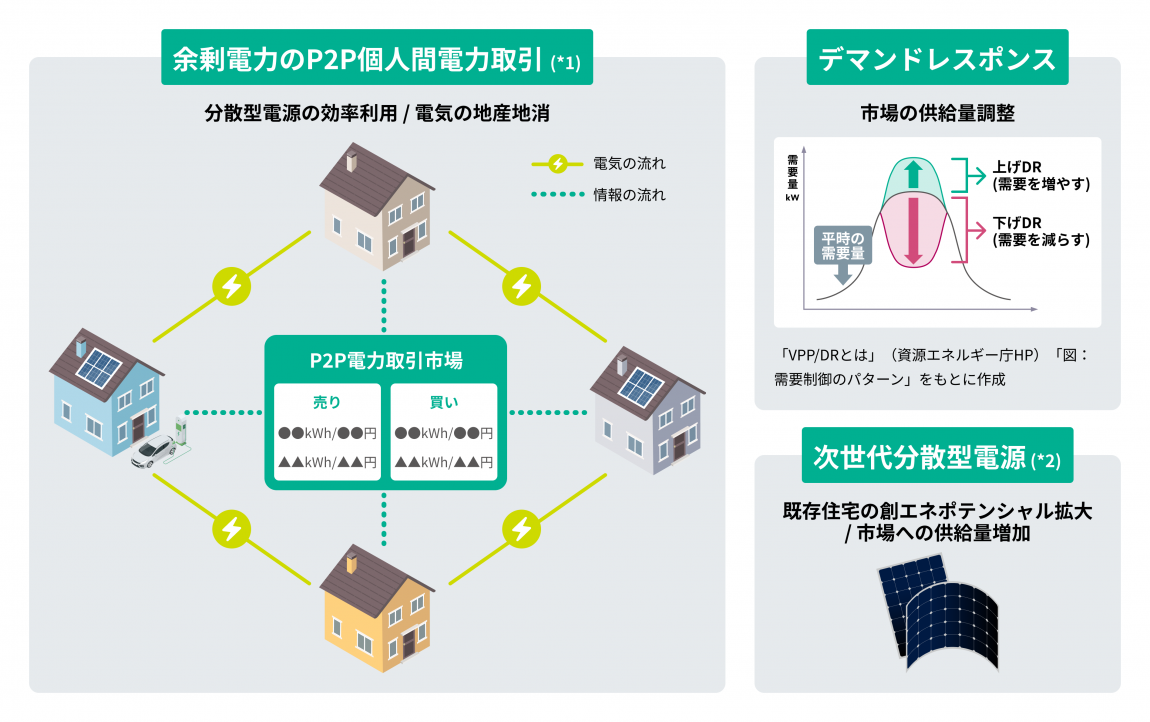

ブロックチェーンなどの技術により、発電側(区内住宅の太陽光発電等)と需要側(再エネ電力を使いたい住宅)を結びつけ、自動的な電力売買ネットワーク【P2P(Peer to Peer) 電力取引】の効果実証を行います。電気の需要と供給に応じた市場原理による価格決定メカニズムにより、太陽光発電による余剰電力(再エネ)の買取りと供給を行い、普段使っている電気の環境性と経済性の両立を目指します。

- P2P電力取引システムの動作及び効果検証(約300件規模/主に家庭向け)

- デマンドレスポンス等による電力取引の需要量・供給量の調整効果の検証など

本実証事業については、「住宅地の余剰電力を活用したP2P電力取引及びDR等に係る地産地消ネットワーク構築実証事業(概要)」(PDF:2,513KB)をご覧ください。

実施期間

2025年7月~2027年3月(予定)

実証事業のイメージ

- 本事業では、区内における固定価格での太陽光余剰電力買取期間が満了した、いわゆる卒FIT家庭から余剰電力を買い取り、区内のご家庭に「せたがや産の再エネ電気」を供給することを目指します。※日中に使用する電気など、一部の電気が区内の太陽光発電由来の電気になります。

- P2P電力取引市場では、需要と供給に応じて、市場原理による価格決定メカニズムに基づいて、買取価格や電気料金が決まります。

- 発電量や電力需要を予測し、システム上で自動的に売買されるため、参加モニターの方が自ら取引を行う必要はありません。

P2P個人間電力取引及びDR等を活用した住宅地における脱炭素の推進に向けた基本合意の締結

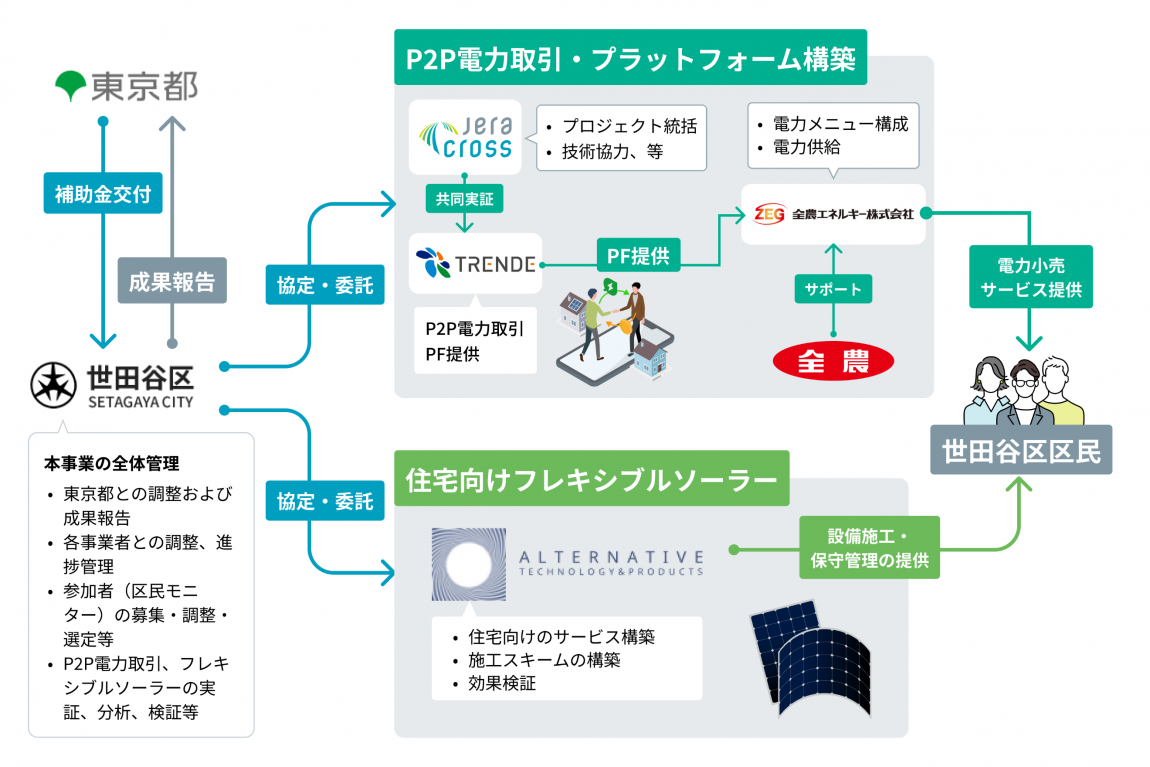

区は、株式会社JERA、株式会社JERA Cross、TRENDE株式会社、株式会社オルタナティブテクノロジー&プロダクツ、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科、全国農業協同組合連合会、全農エネルギー株式会社と相互協力及び連携のもと、それぞれの資源やノウハウ、機能等を活用し、地域推進計画に掲げる温室効果ガス排出量削減目標の実現に向け連携します。

各社の脱炭素社会に関する知見やP2P電力取引システム、次世代再エネ設備等を活用し、住宅地における地域再エネの地産地消及びポテンシャルの最大化の手法確立を目指します。また、社会実装に向けて、世田谷区内での実証事業を実施いたします。

連携・協力事項

- 住宅地における地域再エネの地産地消及びポテンシャルの最大化に関すること

- 前号に掲げる事項に寄与する手法や創エネ・蓄エネ設備等に関すること

- P2P個人間電力取引等を活用した区民等の経済性及び環境性を両立した電力需給手法に関すること

- 脱炭素への取組を契機とした地域経済の循環、コミュニティ形成等の地域の魅力向上への取組に関すること

- その他、住宅地の脱炭素化に寄与する取組みに関すること など

協定締結日

(1)令和6年10月11日(株式会社JERA、株式会社JERA Cross、TRENDE株式会社、株式会社オルタナティブテクノロジー&プロダクツ、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科)

(2)令和7年6月27日(全国農業協同組合連合会、全農エネルギー株式会社、TRENDE株式会社)

実証事業

住宅地の脱炭素化に向けて、P2P個人間電力取引市場の構築とデマンドレスポンスによる地域エネルギーマネジメント、次世代再エネ設備に関する実証事業を世田谷区内で取組み、社会実装に向けた効果検証を行います。

本事業は、東京都が広域的環境課題の解決に資する区市町村等の取組を支援する「区市町村との連携による環境政策加速化事業(将来性のある先進的事業)」の令和6年度採択事業として実施します。

(事業イメージ(1)/役割・スキーム)

(事業イメージ(2)/事業内容)

※1 P2P個人間電力取引及びDR等を活用した地産地消ネットワーク構築

余剰電力として系統に売電している再エネ電力(非FIT、卒FIT電力など)と域内の電力需要家との間で、自動的な個人間電力売買ネットワーク(P2P電力取引)を構築する実証を行う。合わせて、P2P電力取引の供給量が不足している時間帯等の下げDR、供給量が多い時間帯の上げDRや、デジタル地域通貨(せたがやPay)による市場参加へのインセンティブ付与も併せて実施し、電力の売り手・買い手の流動性を高め、市場全体の経済的メリット向上に取組む。

※2 次世代分散型電源の実装(フレキシブルソーラー/逆潮流対応蓄電池)

住宅へのソーラーパネル設置に関する様々な課題(建築物構造、景観、廃棄処理など)を解決するため、事業用で供給されているフレキシブルソーラーの住宅向け設置にむけた実証、課題検証を行い、住宅向けのサービスを構築し、社会実装を目指す。また、住宅用太陽光発電により発電された電気を効率的に活用するため、系統への逆潮流が可能な蓄電池を住宅に設置し、P2P個人間電力取引市場における実証、課題検証を行う。

お問い合わせ先

環境政策部 気候危機対策課

電話番号:03-6432-7135

ファクシミリ:03-6432-7981