このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 区の防災対策・計画・方針等 > 被災建築物の応急危険度判定

ここから本文です。

最終更新日 2025年8月5日

ページID 687

被災建築物の応急危険度判定

応急危険度判定とは

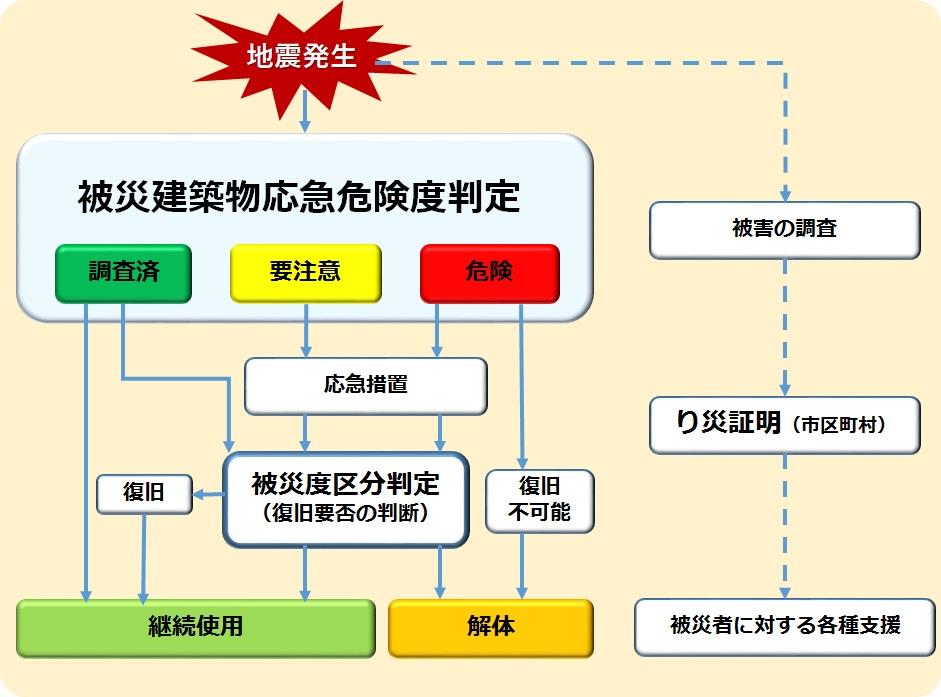

地震により被災した建築物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、物が落下して人命に危険を及ぼす恐れがあります。そのため、被災後すぐに、専門家(応急危険度判定員)が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるか否かを応急的に判定します。なお、この調査は無料であり、罹災証明のための被害調査ではありません。

|

被災建築物 応急危険度判定 |

被害認定調査 |

被災度区分判定 |

|

|---|---|---|---|

|

実施目的 |

余震等による人命に係る二次災害の防止 |

住家の被害程度を認定し、り災証明を発行 |

被災建築物の適切かつ速やかな復旧 |

|

判定調査員 |

応急危険度判定員(行政職員又は東京都防災ボランティアに登録した民間の建築士) |

主に行政職員(り災証明発行は行政職員) |

民間建築士等 (一財)日本建築防災協会による講習会を受講した復旧技術者 |

|

判定内容 |

当面の立入り・使用の可否 |

住家の損害割合(経済的被害の割合)の算出 |

継続使用のための復旧の要否 費用が掛かります。 |

|

判定結果 |

危険・要注意・調査済 |

全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊 |

復旧不要・要復旧・復旧不可能 |

|

関連リンク(ホームページ) |

被災建築物の応急危険度判定(世田谷区のホームページ) |

罹災証明書、災害見舞金、支援制度(減免等)について(世田谷区のホームページ) |

被災度区分判定(一般財団法人 日本建築防災協会)((一財)日本建築防災協会のホームページ) |

調査の表示は

応急危険度判定による調査結果は、「危険」、「要注意」、「調査済」の三種類のステッカーで、建築物の出入り口等の見やすい場所に表示します。判定ステッカー(PDF:86KB)には、問い合せ先が記入されています。

応急危険判定員とは

応急危険度判定員は、都道府県知事が認めた建築技術者で、防災ボランティアとして活動します。判定活動の際には、ヘルメットシール、腕章等で明示され、身分を証明する登録証等(PDF:13KB)を常時携帯しています。

世田谷区の応急危険度判定体制

世田谷区においては、世田谷区被災建築物応急危険度判定実施要綱(PDF:231KB)(平成29年2月施行)を定め、迅速な判定活動が行えるよう庁内体制(被災建築物応急危険度判定実施体制(PDF:8KB))を整備するとともに、応急危険度判定員への連絡体制・訓練及び判定用資機材の備蓄等に努めています。

また、世田谷区在住・在勤の判定員の皆様にご協力いただき、平成29年3月より判定員が速やかに参集し判定の実施体制を整える「世田谷区判定員ネットワーク」を構築しています。判定員の皆様の連絡網や参集場所をあらかじめ定め、情報伝達を円滑に行えるようにするものです。

応急危険度判定・参集の際にご活用いただけるネットワーク手帳を令和7年に改訂いたしました。

世田谷区判定員ネットワークの趣旨等はこちら(ネットワーク手帳)(PDF:1,622KB)

世田谷区判定員ネットワークへの参加の要件

- 東京都防災ボランティアの「建築物の応急危険度判定」に登録している判定員の方

- 世田谷区に在住又は在勤の方

- 世田谷区判定員ネットワークの趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける方

参加を希望される方は、世田谷区建築調整課までお問い合わせください。

判定の対象となる建築物

民間の住宅(共同住宅を含む。)であって階数が10階未満の建築物が対象となります。

(区営住宅、区立施設については、区の各主管課等が行います。)

備蓄資機材等

応急危険度判定用の資機材として、次の物品等を判定拠点となる各総合支所に備蓄しています。

- 判定調査表(木造用、鉄骨造用、鉄筋コンクリート造用)

- 判定ステッカー(危険、要注意、調査済み)

- 広報用パンフレット(一般用及び技術者用)

- 判定作業用ツールセット

(腕章、ヘルメット用シール、下げ振り、クラックスケール、バインダー、コンベックス、雨具、打診棒)

応急危険度判定員の方へ

1.次に掲げる事項に留意され、家族、勤務先とも相談、調整して参加意思を決定してください。

- 判定作業に協力して頂くことはボランティアとしてであり、強制するものではないこと

- 判定活動には十分な体力、精神力を要すること(通常3日間の従事)

- 余震等もある中での活動になること

2.判定活動参加への準備

- 家族、勤務先にはスケジュールを明確に伝えて了解を得る

- 作業が容易に行える服装で集合する

- 用意できる判定用具があれば持参する

(最低限必要なもの)ヘルメット、筆記用具、雨具、防寒具、水筒、マスク

(あった方がよいもの)軍手、携帯電話、ナップザック

(あると便利なもの)双眼鏡、ペンライト、ホイッスル、方位磁石、充電器、タブレット

(その他必要なもの)防災ボランティア登録証、応急危険度判定員手帳、マイナ健康保険証・健康保険証(確認書)等(写)、判定機材等

【判定技術・流れの動画】

判定の技術や流れを動画で確認できます。判定技術の確認に活用し判定前に見直すことが有効です。

映像資料【引用元 全国被災建築物応急危険度判定協議会(外部サイトへリンク)】

下記をクリックすると動画の再生が始まります。

映像資料:(1)応急危険度判定マニュアル(動画39分)

(2)応急危険度判定調査の流れ(動画21分)

3.令和6年度「世田谷区判定員ネットワーク訓練」を令和7年1月23日に行いました。

世田谷区ネットワークにご参加いただいている皆様、この度は、世田谷区判定員ネットワーク連絡訓練にご協力いただきありがとうございました。

298名(各地域内訳:世田谷地域75名・北沢地域53名・玉川地域63名・砧地域61名・烏山地域46名)のうち116名の判定員の皆様に年始のお忙しい時期にも関わらず回答の協力をいただきました。

今回の回答率は38.9%でした。今回は訓練報告をメールからLOGOフォームという別のシステムに変更し、加えてご自分の周りの状況を写真撮影・報告していただくなど新たな試みも行いました。今後も連絡訓練を実施し、応急危険度判定の実施体制を整えていきたいと考えております。

4.応急危険度判定員スキルアップセミナーVol.9が、令和5年11月11日に開催されました。

今年度はRC造について判定演習を行いました。寒い中、皆様現場での模擬判定を時間を惜しんで判定くださいました。お疲れさまでした。

また、地震被害と耐震設計について、講演をいただきました 東京建築士会世田谷支部 清水 良太さま お忙しい中わかりやすいお話をありがとうございました。

応急危険度判定員(東京都防災ボランティア)登録について

応急危険度判定員の募集及び登録事務については東京都がおこなっています。

募集に関するお問い合わせや登録事項(住所、氏名、連絡先等)の変更、登録辞退等につきましては、東京都防災ボランティア事務局(東京建築士会内電話番号03-3527-3100)、制度に関するお問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課耐震化推進担当(電話番号03-5388-3339)へご連絡ください。

東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定制度について

添付ファイル

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築調整課

電話番号:03-6432-7162

ファクシミリ:03-6432-7985