このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 区政情報 > 施設 > 文化・生涯学習施設 > その他文化・生涯学習施設 > 世田谷区立郷土資料館

ここから本文です。

最終更新日 2026年1月26日

ページID 9013

世田谷区立郷土資料館

世田谷区立郷土資料館は、世田谷区制30周年事業の一環として昭和39年9月10日に開館した都内最初の公立地域博物館です。世田谷区に関する区内外の歴史・民俗資料等の収集・保存、展示、調査・研究を行っています。

施設の基本情報

| 所在地 | 〒154-0017東京都世田谷区世田谷1丁目29番18号 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3429-4237 |

| ファクシミリ | 03-3429-4925 |

| アクセス | 東急世田谷線上町駅下車徒歩約5分 上町駅に近隣案内図があります。 バス「上町」下車徒歩約5分(渋谷駅~上町、渋谷駅~用賀駅、渋谷駅~祖師ヶ谷大蔵駅、渋谷駅~成城学園前駅西口、渋谷駅~調布駅南口、等々力操車所~桜小学校) |

| 利用時間 | 開館時間 午前9時から午後4時30分 |

| 休館日 | 毎週月曜日、祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日も)、年末年始(12月29日から1月3日) |

| 設備一覧 | 郷土資料館専用の駐車場・駐輪場はありません。 代官屋敷敷地内および郷土資料館内は禁煙です(喫煙場所はありません)。また、飲食もお断りしています。 館内には、エレベーター、車椅子用トイレ、オストメイト対応トイレ、ベビーチェア・おむつ交換台設置トイレ、AED(自動体外式除細動器)があります。 館内貸し出し用の車いすを用意しております。ご希望の方は本館1階事務室までお申し出ください。 館内でのフラッシュ撮影はご遠慮ください。 |

| 地図 |

美術講座2「遊びながら楽しく学ぶ作品鑑賞」(追加募集)

- 日時:2026年2月13日(金曜日)午後2時~4時

- 会場:郷土資料館新館1階 集会室

- 講師: 藤田 百合(女子美術大学准教授)

- 対象:どなたでも

- 定員:40名(先着順)

- 受講料:500円

- 申込期間:2026年2月12日(木曜日)まで

詳しくは、関連リンク 郷土資料館美術講座2「遊びながら楽しく学ぶ作品鑑賞」(追加募集)をご覧ください。

古文書講座中級編(申込終了)

- 日時:2026年2月8日、15日、22日、3月1日(日曜日)午後2時~4時

- 会場:郷土資料館新館1階 集会室

- 講師:角和 裕子(郷土資料館学芸員)

- 対象:世田谷区内在住・在勤・在学の方30名(抽選)

- 受講料:500円

- 申込期間:2026年1月1日(木曜日)から1月13日(火曜日)まで(必着)

詳しくは、関連リンク 郷土資料館古文書講座中級編(申込終了)をご覧ください。

ミニ展示「昔のくらしー道具から見る昔の生活ー」

- 会期:2026年1月4日(日曜日)から3月29日(日曜日)まで

- 開館時間:午前9時~午後4時30分

地域行事「世田谷のボロ市」が開催される1月15日(木曜日)と16日(金曜日)は、行事終了時刻まで開館します。 - 休館日:毎週月曜日、祝日、1月13日(火曜日)、2月24日(火曜日)

- 会場:郷土資料館新館2階 展示室3左側スペース

- 入館料:無料

詳しくは、関連リンク 郷土資料館ミニ展示「昔のくらしー道具から見る昔の生活ー」をご覧ください。

令和7年度(2025年度)博物館実習生の募集は終了しました。

詳細は、関連リンク「令和7年度(2025年度)博物館実習生募集のお知らせ」をご覧ください。

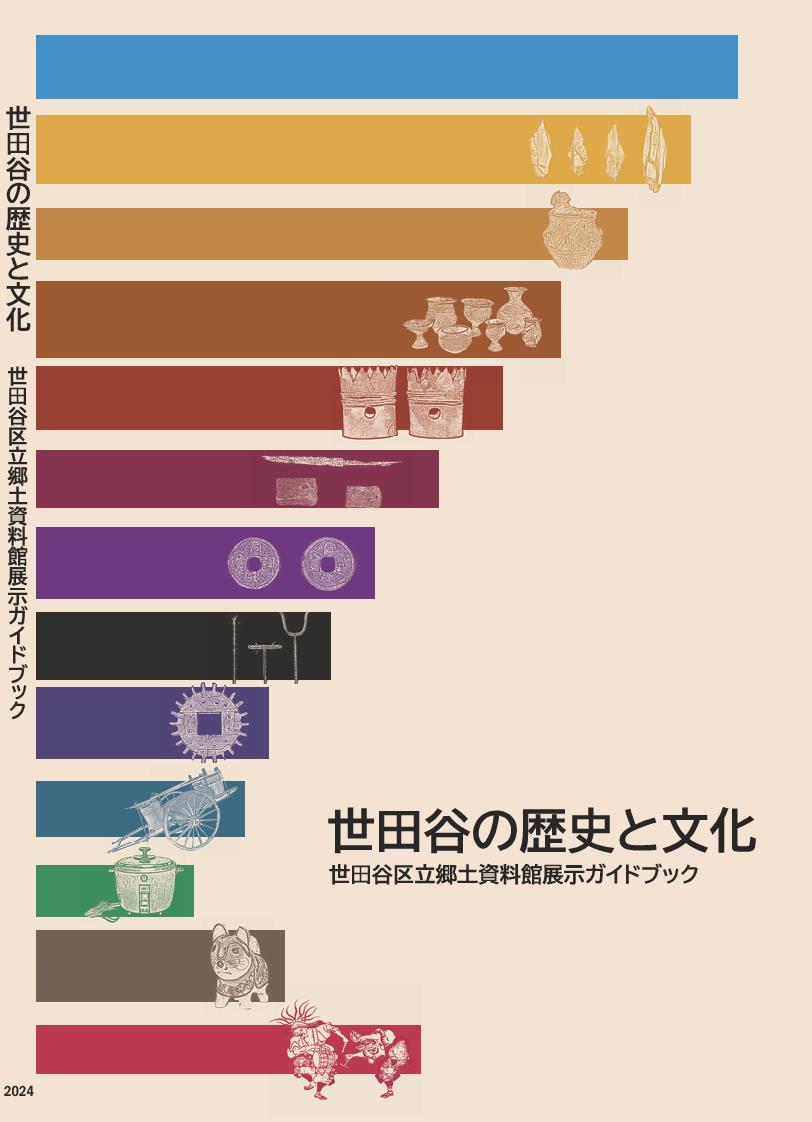

展示ガイドブック「世田谷の歴史と文化」改訂版を発行しました。

令和5年8月にリニューアルした常設展示のガイドブックで、原始・古代から近現代までの世田谷の歴史について解説しています。

令和5年8月にリニューアルした常設展示のガイドブックで、原始・古代から近現代までの世田谷の歴史について解説しています。

- 価格:1,400円(税込み)

- 発行日:令和6年8月30日

- 判版・頁数:A4判・128頁

- 編集・発行:世田谷区立郷土資料館

- 販売場所:郷土資料館、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー

- 閲覧場所:郷土資料館、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、図書館

郵送によるお買い求めも可能です。詳細は郷土資料館へお問い合わせください。

主な業務(展示、歴史講座・野外歴史教室、刊行物、博物館実習、集会室)

世田谷区立郷土資料館について

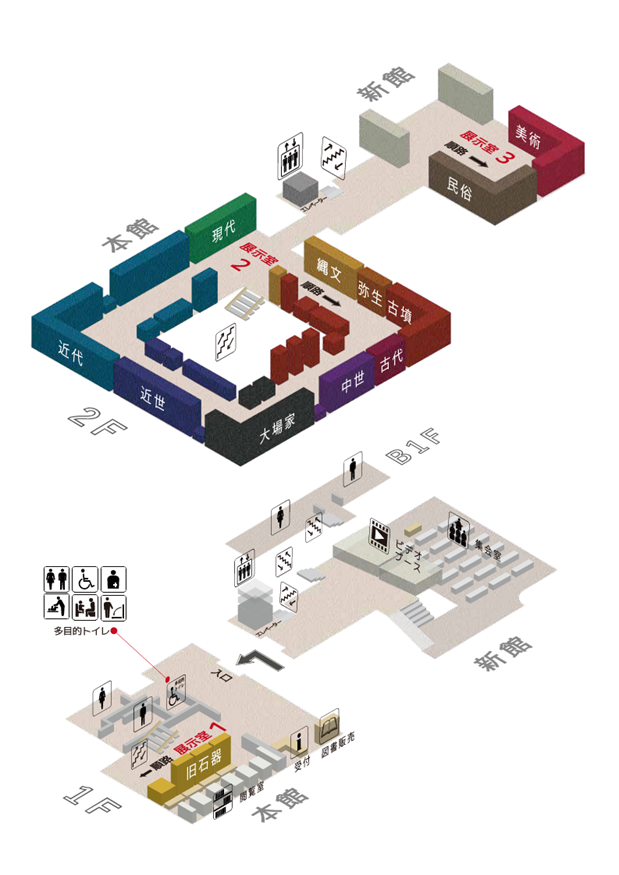

世田谷区立郷土資料館は、世田谷区制30周年事業の一環として昭和39年(1964年)9月10日に開館した都内最初の公立地域博物館です。建物の設計は日本近代建築の歴史に大きな足跡を残した建築家・前川國男氏によるものです。その後、収蔵資料の増加により手狭となったので、昭和62年(1987年)に新館を増築しました。令和6年(2024年)9月10日で開館60周年を迎えます。

- 世田谷区に関する区内外の歴史・民俗資料等の収集・保存、展示、調査・研究を行っています。

- 入館は無料です。皆様のご来館をお待ちしております。

- 特別展・季節展等の開催期間及び前後1週間は、常設展示の一部(民俗・美術)は見学できません。

- 原本資料の劣化を防ぐため、常設展示の展示資料は定期的に入れ替えを行います。

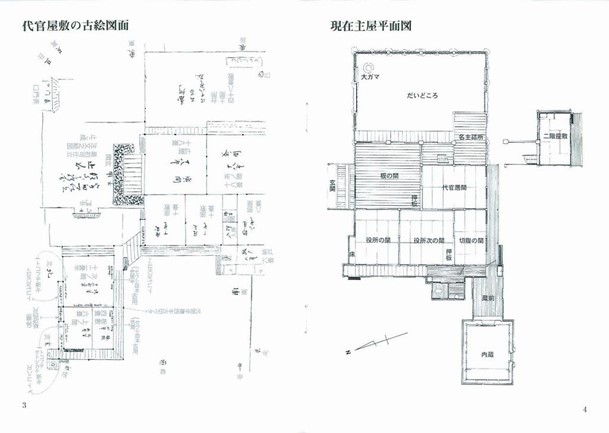

世田谷(大場)代官屋敷について(国指定重要文化財・東京都史跡)

郷土資料館は世田谷代官屋敷の敷地内にあります。

世田谷代官屋敷は、江戸時代中期以来、彦根藩世田谷領20ヵ村の代官を世襲した大場家の役宅で、大場代官屋敷とも呼ばれています。大名領の代官屋敷としては都内唯一の存在であり、その由緒により、昭和27年(1952年)11月3日、「都史跡」に指定されました。同時に同家所蔵の古文書は一括して「都重宝(現在都指定有形文化財)」に指定されています。

また、現存する大場家住宅主屋及び表門の二棟が、近世中期の代表的上層民家としてよくその旧態を保存し、貴重な建造物であるとの理由で、昭和53年(1978年)1月21日、住宅建造物としては都内で初めて国の「重要文化財」に指定されました。

主屋及び表門の構造および規模

寄棟造・茅葺・北面玄関 長屋門・寄棟造・茅葺

桁行 17.33メートル(57.2尺) 桁行 7.0メートル(23.1尺)

梁間 11.03メートル(36.4尺) 梁間 3.7メートル(12.2尺)

面積 191.15平方メートル(57.84坪) 面積 25.9平方メートル(7.83坪)

大場家屋敷の始まり

天正のはじめ頃、世田谷吉良氏の重臣大場越後守信久・同外記房勝父子は、元町の旧居(世田谷区役所第二庁舎の所)を廃し現在地に居を移しました。天正6年(1578年)、小田原北条氏が世田谷新宿を設け、楽市を開いた頃のことです。信久親子が転居して以来、大場家は代々ここに継承され現在に至っています。

現在の建物

大場家住宅の普請記録としては、信久から7代目の大場六兵衛盛政が元文2年(1737年)に建て替えた時のものが初見です。元文4年(1739年)の『勘定帳』によると、盛政は「座敷居宅大破」のため彦根藩より米105俵を借用して改築を行っています。盛政は同4年(1739年)、代官職に登用されましたが、それから14年後の宝暦3年(1753年)、役向専用に「書院座敷」を増築し、居宅部分にも改修を加えました。文化元年(1804年)には、10代の当主・弥十郎が「書院座敷」を建替えました。下記掲載の古絵図は、その折り作成されたものと推測される現存最古の図面です。この時、改築されなかった主体部分は盛政時代そのままを描いたものと考えられます。弥十郎は同12年(1815年)に内蔵も建てています。また、嘉永年間(1848年-1854年)には、11代の当主・隼之助景長が2階座敷を増築し、その際、名主詰所が新たに設けられました。近代に入ると、主屋内部の改修が更に進み、江戸の頃とは少し様相を異にしていましたが、昭和42年(1967年)、住宅の保存のために解体修理が行われ、往時の姿が復元されました。但し、屋敷西側に立つ内蔵は大正12年(1923年)に建て替えられたものです。また、弥十郎が建て替えた「書院座敷」は増築して邸内の別の場所に移されていましたが、解体修理がなされた昭和42年(1967年)、武者小路実篤の“新しき村”(埼玉県入間郡毛呂山町)に移築されました。

主屋の内部

南北両面の入口は農家式の大戸になっています。玄関には式台が設けられ、それを上ると直ぐに18畳の「広間」があって、代官家に相応しい格式を備えています。広間西側の「役所の間」「次の間」は、代官の執務室として用いられた部屋です。また、仏間と押入を挟んだ7畳半の部屋を、大場家では「切腹の間」と呼び、「事ある時はここでいつでも腹を切る覚悟で職務に当たった」と伝えられます。

添付ファイル

- 世田谷区立郷土資料館パンフレット(PDF:1,572KB)

- 世田谷区立郷土資料館パンフレット英語版(English)(PDF:1,095KB)

- 令和7年度世田谷区立郷土資料館開館日カレンダー(PDF:50KB)

- 令和7年度(2025)世田谷区立郷土資料館 行事予定(PDF:123KB)

- 資料館だよりNo.82(PDF:909KB)

- 資料館だよりNo.81(PDF:2,851KB)

- 資料館だよりNo.80(PDF:1,228KB)

- 資料館だよりNo.79(PDF:2,491KB)

- 資料館だよりNo.78(PDF:2,582KB)

- 資料館だよりNo.77(PDF:1,715KB)

- ミニ展示「昔のくらしー道具から見る昔の生活ー」チラシ(PDF:1,005KB)

お問い合わせ先

教育政策・生涯学習部 郷土資料館

電話番号:03-3429-4237

ファクシミリ:03-3429-4925