このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2021年12月23日

ページID 3022

日本の食文化を伝えよう

「新しい生活様式」により、家庭や地域で食卓を囲むことが減少していることが懸念されています。本来、家庭や地域での会食を通じて伝承されてきた食事作法や行事食などの食文化は、世代を通じて豊かな食と食事を大切にする心を育んでいきます。

特に、行事食には家庭の幸せや健康を願う意味が込められており、料理一つひとつに古くから大切にされてきた意味合いや由来を持ちます。

豊かな自然と感謝の心が育んだ食文化

日本には正月をはじめとした「伝統的な行事」や季節を迎え入れる「五節句」、「二十四節気」など、季節の節目ごとに祈りや願いを込めた行事が行われてきました。そこで用意されるのが行事食です。

また、生活の中に「ハレの日」があり、カミ(神)と人が交流する場には飲みものと食べものを供え、五穀豊穣や無病息災を願ってきました。

二十四節気

「二十四節気」とは、旧暦にもとづき一年を春夏秋冬に分け24等分し、それぞれに季節の変化を表す用語をつけたものです。日本では農業の行事を行う上で便利とされ、季節感の目安として使われています。

施設やご家庭で、日本の食文化を伝えよう二十四節気をポスターとしてご利用ください。

二十四節気ポスター

五節句

節句の「節」とは季節のことで、日本の農耕社会と結びつき「節句」となりました。また季節の変わり目を「節日(せちにち)」といいます。

五節句は中国の陰陽五行を元にした暦がルーツとされています。縁起のよいとされる奇数が重なる日に行う厄祓いの儀式が日本に伝わりました。日本では「ハレの日」の基本行事で、身についたけがれを祓う厄祓いを行い、ご馳走をつくって神に供え人々が集い神と共に食事をし、五穀豊穣や無病息災を願ってきました。

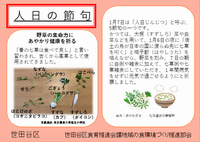

人日(じんじつ)の節句 1月7日

人日の節句

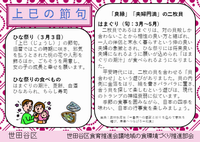

上巳(じょうし)の節句 3月3日

上巳の節句

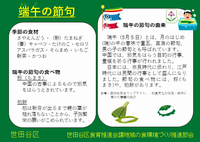

端午(たんご)の節句 5月5日

端午の節句

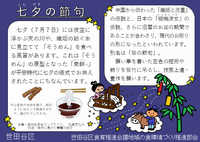

七夕(しちせき)の節句 7月7日

七夕の節句

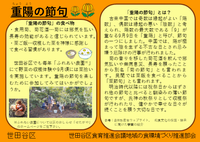

重陽(ちょうよう)の節句 9月9日

重陽の節句

食育情報の活用

この食育情報は世田谷区地域の食環境づくり推進部会が作成しました。

カラー版とモノクロ印刷用の白黒版があります。

施設やご家庭でご利用ください。

レシピの活用

行事食のレシピはみんなで楽しくおいしく(せたがや食育メニュー)のvol.8をご覧ください。

添付ファイル

関連リンク

お問い合わせ先

世田谷保健所健康推進課 栄養担当

電話番号 03-5432-2440

ファクシミリ 03-5432-3102