このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築基準法上の道路 > 建築基準法上の道路について > 狭あい道路拡幅整備事業について

ここから本文です。

最終更新日 2025年6月2日

ページID 3823

狭あい道路拡幅整備事業について

窓口混雑緩和に向けてのお願い

窓口混雑緩和のため、比較的お待たせすることが少ない下記の時間帯に窓口に来庁していただくことをご検討願います。

また、狭あい道路拡幅整備事前協議の書類提出につきましては、郵送対応もしておりますので、詳細につきましては「狭あい道路拡幅整備事前協議の郵送対応について(PDF:99KB)」をよくお読みいただき、事前にお電話にてご連絡ください。

来庁者が比較的少ない時間帯

- 午前8時30分から午前11時

- 水曜日終日

来庁者が集中する時間帯

- 午前11時から正午、午後1時から午後3時

- 月曜日及び金曜日終日

狭あい道路拡幅整備事業とは

幅員が4メートル未満の道で、一般交通の用に供されているものを「狭あい道路」といいます。世田谷区では、狭あい道路の拡幅整備工事を行い、安全・安心の街づくりを進めています。

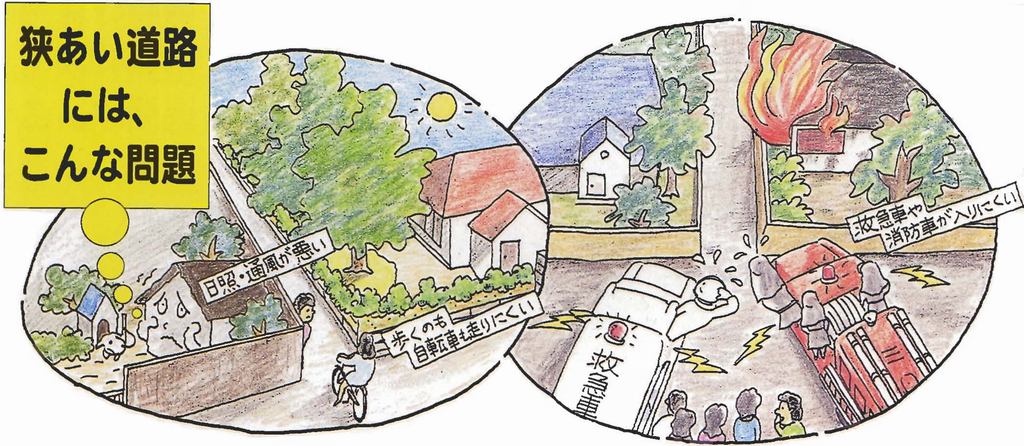

区内には狭あい道路がたくさんあります。狭あい道路には緊急車両の通行を妨げたり、災害時の避難が困難となるなど様々な問題があり、狭あい道路を解消する事が安全・安心の街づくりにつながります。区では、平成9年3月に「世田谷区狭あい道路拡幅整備条例」を制定しました。この条例に基づき、狭あい道路に接して建築行為などを行う場合には、建築確認申請等を提出する30日前までに後退部分の整備方法などを協議する必要があります。狭あい道路を解消するために、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

狭あい道路の対象となる道路

世田谷区では下記のような道路を「狭あい道路」と呼び、拡幅整備の対象としています。

- 建築基準法第42条第2項により指定されている道路(2項道路)

- 建築基準法第42条第1項第5号により指定されている道路のうち、指定幅員が4メートルの道路(位置指定道路)

これらのうち、現況幅員が4メートル未満の道路を「狭あい道路拡幅整備事前協議」の対象としています。

狭あい道路に接して建築する場合

建物を新築するときなどには、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要です。

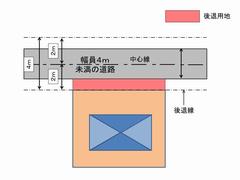

このため、狭あい道路に接して建築する場合、狭あい道路の指定された中心線から2メートルの位置まで後退しなければなりません。この部分を「後退用地」と呼びます。(建築基準法42条2項)

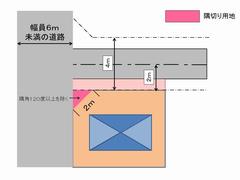

また、6メートル未満の道路が交わる角敷地に建築する場合、交わるポイントを頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形となるように「隅切り」を設けなければなりません。この部分を「隅切り用地」と呼びます。(東京都建築安全条例第2条)

狭あい道路拡幅整備事前協議について

世田谷区では、「狭あい道路拡幅整備事前協議書」の中で、後退用地と隅切り用地の整備及び管理の方法を、建築主・土地所有者と協議します。

狭あい道路に接して後退用地や隅切り用地が生じる場合、建築確認申請等の30日前までに、「狭あい道路拡幅整備事前協議書」を提出して下さい。

協議の際に必要な書類

- 狭あい道路拡幅整備事前協議書(PDF:218KB)

- 付近見取り図(2部)

- 道路及び敷地の現況図(2部)

- 前面道路及び敷地の横断面図(2部)

- 敷地求積図(2部)

- 公図(コピー可)

- 登記事項証明書(コピー可)

事前協議書を提出する前に、敷地が接している建築基準法の道路について必ず調査してください。建築基準法の道路種別については「建築基準法上の道路について」のページをご参照ください。

道路中心線や後退線の考え方については、「建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当(二子玉川分庁舎2階 A27)の窓口」までお越し下さい。お電話でのご案内は行っておりません。

事前協議のながれについては、次の表のようになります。

狭あい道路拡幅整備事前協議のながれ

| 道路の調査、測量など | ⇒ | 確認申請提出等の30日前 | ⇒ | 建築確認申請等 | ||||

|

狭あい道路拡幅整備事前協議書 |

⇒ |

職員による現場調査、図面修正など |

⇒ |

事前協議終了 協議済通知書交付 |

||||

狭あい道路拡幅整備事前協議の事項変更について

狭あい道路拡幅整備事前協議の協議内容が変更となる場合に狭あい道路拡幅整備事前協議事項変更申出書(PDF:94KB)(以下、変更届)の提出が2部必要です。その際、狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書の原本の提示を必ずお願いしています。原本の提示がない場合、変更申請の受付ができません。あらかじめご了承下さい。また、変更届提出時に公図の写し、登記事項証明書、地積測量図の写し、変更後の図面など、必要な添付書類をあわせてご提出ください。図面が変更になる場合、その場で受けることはできませんので、必ず事前に建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当者と打ち合わせの上、ご持参願います。

下記の内容等が変更となる場合に変更申請が必要となります。

所有者及び建築主が変更になった場合

変更届に新たな所有者及び建築主を記載の上、所有者の変更が確認できる書類を添付してください。(例 登記事項証明書、売買契約書の写し)。

整備及び管理の方法を変更する場合

希望する整備及び管理の方法へ変更してください。

特別区道及び区管理道路について、災害時に緊急車両等の妨げとならないよう、また区が後退用地等を維持管理できるように、「無償使用承諾」または「寄附」をお選び下さい。

(詳しくは狭あい道路拡幅整備工事についてのページを参照ください。)

例(4)建築主等が自ら整備・管理する→(1)無償使用を承諾し、区が整備・管理する

敷地分割等で敷地の大きさが変更になった場合

協議済敷地を複数に分割した場合、変更届が提出できるのは分割した敷地のうち1箇所のみとなります。他の敷地で変更届を提出された場合や、原本の協議を紛失された場合は、新規での狭あい協議が必要となります。

敷地分割後に建築行為を行い、区による拡幅整備工事をご希望される場合は、原則として分割前の敷地全体を同時に施工することとしています。一体的な工事の施工による工事・測量に係る経費の効率化、近隣への配慮、及び現場の仕上り等のため、ご協力をお願いします。詳しくは「建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当(二子玉川分庁舎2階 A27)の窓口」までご相談ください。

敷地調査等を目的とする協議について

敷地面積の算出や後退位置の確認を目的とした事前協議書の提出が可能です。

上記の理由により事前協議を行った敷地で建築確認申請等を提出される際には、事前に狭あい道路拡幅整備事前協議事項変更申出書の提出が必要となります。

後退用地等の整備及び管理の方法について

狭あい道路の対象道路の種別が、特別区道及び区管理道路については、災害時に緊急車両等の妨げとならないよう、また区が後退用地等を維持管理できるように、「無償使用承諾」または「寄附」をお選び下さい。(詳しくは狭あい道路拡幅整備工事についてのページを参照ください。)

私道については、後退用地等の管理は建築主等が行うことになります。

寄附の場合は、後退用地等の分筆及び抵当権の抹消が必要となります。

| 整備方法 | 管理 | 対象道路 | 説明 |

|---|---|---|---|

| (1)無償使用承諾 | 世田谷区 | 区道・区管理道路 |

区で拡幅整備工事を行います。所有権はそのままに、後退した部分は区の道路区域となり、区が道路として管理します。 |

| (2)寄附 |

区で拡幅整備工事を行います。後退部分を分筆して、区に所有権が移転します。後退した部分は区の道路区域となり、今後区が道路として管理します。なお、分筆するためには、対象となる土地の境界(官民、民民)が確定している必要があります。 |

||

| (3)整備等承諾 | 建築主等 | 私道 | 拡幅整備工事は区が行いますが、工事後の管理は、建築主等となります。 |

| (4)自主整備 | 区道・区管理道路・私道 | 拡幅整備工事、管理とも、建築主等となります。区の拡幅整備工事は行いません。 | |

| (5)その他 | 区道・区管理道路・私道 | 後退用地等の後退位置の確認のみ行います。 |

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備

電話番号:03-6432-7187

ファクシミリ:03-6432-7987