このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 区政情報 > 施設 > 子ども・若者関連施設 > 世田谷区児童相談所

ここから本文です。

最終更新日 2025年10月14日

ページID 18019

世田谷区児童相談所

18歳未満の子どもに関する養護、障害、非行、育成などの相談を電話または来所により受け付けます。

施設の基本情報

| 所在地 | 〒156-0043 東京都世田谷区松原六丁目41番7号2,3階 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-6379-0697 |

| ファクシミリ | 03-6379-0698 |

| アクセス | 【電車をご利用の場合】 小田急線梅ヶ丘駅から徒歩5分 小田急線豪徳寺駅から徒歩5分 東急世田谷線山下駅から徒歩5分 【バスをご利用の場合】 「松原(世田谷区)」から徒歩2分 ・梅01(梅ヶ丘駅~千歳船橋駅) ・梅02(梅ヶ丘駅~経堂駅) ・渋54(経堂駅~渋谷駅) |

| 開庁日 | 月曜日から金曜日 |

| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで |

| 閉庁日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |

| 構造・規模 | 地上3階、地下1階、塔屋1階 (児童相談所は2,3階) |

| 設備一覧 | エレベーター あり 車椅子用トイレ あり オストメイト対応トイレ あり 授乳スペース(職員にお申し付けください) AED あり |

| 地図 |

児童相談所ってどんなところ?

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。

原則18歳未満の子どもに関する相談や通告について、子ども本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。

すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していきます。

次のようなことにお悩みの場合、お気軽にご相談下さい

- 養護に関すること【虐待相談、養育困難等】

- 保健に関すること【一般的健康管理に関する相談等】

- 障害に関すること【知的障害相談(愛の手帳の相談含む)、ことばの遅れ相談等】

- 非行に関すること【ぐ犯行為等相談、触法行為相談等】

- 育成に関すること【不登校相談、性格行動相談、しつけ相談等】

電話番号:03-6379-0697(代表)

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください

世田谷区児童虐待通告ダイヤル

世田谷区では、世田谷区児童虐待通告ダイヤルを開設しています。

電話番号:0120-52-8343(子にやさしさ)

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。(フリーダイヤル、24時間対応)

児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」もご使用いただけます。

こんな場合にお電話ください

- 子どもに不自然な傷や打撲のあとがある。

- いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。

- 子どもの衣服やからだがいつも汚れている。

- 子どもが夜遅くまで一人で家の外にいる。 など

通告内容に間違いがあっても、通告者に責任や罰則はありません。

通告は匿名でも行えます。

通告した人の名前など、通告者の情報は守られます。

(絶対に誰かに知られることはありません)

児童虐待として通告することにためらいがある場合や、迷いがある場合も、このダイヤルでご相談いただけます。

緊急時の早期対応を確実に行うことを最優先とするため、「世田谷区児童虐待通告ダイヤル」の通告は、児童相談所内で受け付けを行います。

通告を受けた児童相談所は、緊急度の初期判断を行い、緊急の事案は、児童相談所が子どもの安全と生命を守るための初期対応を迅速に行います。

また、通告の内容によりましては、子ども家庭支援センターと連携した安全確認や、支援につないでいきます。

児童虐待は深刻な社会問題です

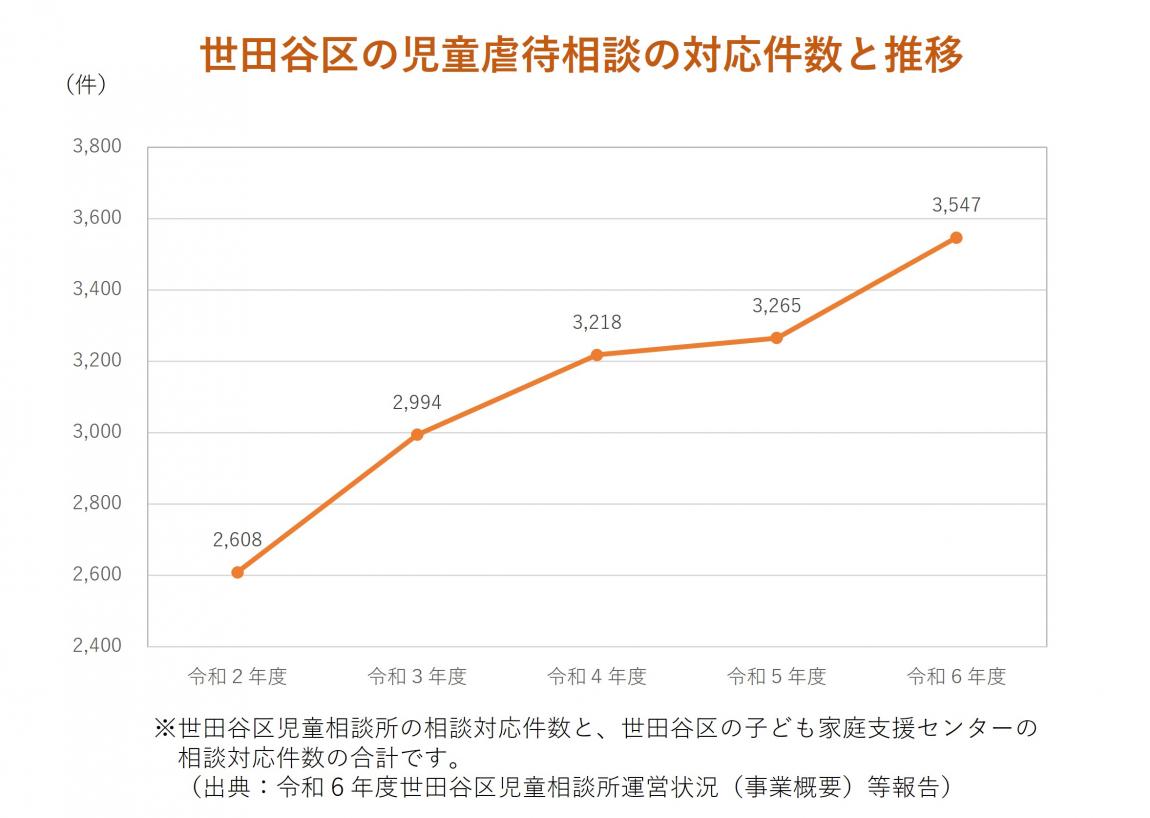

児童相談所や子ども家庭支援センターへの児童虐待の相談・通告件数は増加の一途をたどっています。また、全国的に見ても虐待により、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。

児童虐待とは、「親または養育者から身体的・精神的・性的に危害を加えられたり、適切な保護を与えられなかったりすること」をいいます。

虐待は、時にエスカレートし、子どもの命を奪う事にもなりかねない重大な人権侵害です。身体にダメージを与えるだけでなく、心身の発達や人格形成にも影響を与えます。

大人になってからも生きづらさを抱えたり、人間関係の形成に支障をきたしたり、子育て場面では、自らの虐待体験を再現し、繰り返してしまう場合がある等、将来にわたって深刻な影響を及ぼすといわれています。

児童虐待には、次の4つがあります

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に閉め出す 等

性的虐待

子どもに性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする 等

ネグレクト

小さな子どもを家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の子どもに暴力を振るうこと等を放置する 等

心理的虐待

言葉により脅かす、無視をする、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV) 等

こんなサインを見落としていませんか?

子どもについて

- いつも泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声が聞こえる

- 不自然な傷や打撲の痕がある

- 衣類や体がいつも汚れている

- 落ち着きがなく乱暴である

- 表情が乏しい、活気がない

- 夜遅くまで一人で家の外にいる

保護者について

- いつも子どもに対する怒鳴り声が聞こえる

- 地域と交流がなく孤立している

- 小さい子どもを家に残したまま外出している

- 子育てに関して拒否的・無関心である、強い不安や悩みを抱えている

- 子どものけがについて不自然な説明をする

区の児童相談所における児童虐待への対応

令和2年3月まで、児童虐待への対応は主に都の児童相談所と区の子ども家庭支援センターが担っていましたが、年々増え続ける虐待対応に対応する職員の不足や医師や弁護士等の専門職の確保、行政間の連携不足が課題として指摘されていました。

このため、区は令和2年4月に児童相談所を開設し、十分な職員体制の確保と医師・弁護士等の専門職を配置し、チームとしての子ども家庭へのアプローチを行うことのできる体制を整備し、子ども家庭支援センターとの一元的な運用により児童虐待への迅速かつ適切な対応、きめ細やかな支援を行っています。

お問い合わせ先

児童相談所 児童相談課

電話番号:03-6379-0697

ファクシミリ:03-6379-0698